相続専門コラム

亡くなった人が持っていた国債は、相続および相続税の対象です。

そこで本記事では、国債の種類ごとに相続税評価の方法や注意点を解説します。「被相続人が国債を持っていたようだが、そもそも国債の種類がよくわからない」という人は、参考にしてください。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

国債にはさまざまな種類があるものの、個人向けに発行されている商品は主に「個人向け国債」と「新窓販国債」の2つです。

| 個人向けの国債商品 | 概要 |

|---|---|

| 個人向け国債 | 利付国債※の一種で個人向け。 1万円から1万円単位で購入できる |

| 新窓販国債 | 利付国債※の一種で個人・法人・団体向け。 5万円から5万円単位で購入できる |

※利付国債とは:半年ごとに利子が支払われ、満期時に元金が償還される国債のこと

利付国債の一種で、個人だけが購入できる国債です。通常、個人の相続現場で発生する国債は、ほぼ100%この「個人向け国債」と言えます。1万円から1万円単位で購入でき、元本保全性が高いため、安全資産として人気です。固定金利型の5年満期、3年満期と、変動金利型の10年満期の3タイプがあります。

通常、個人向け国債は発行後1年経過しなければ換金できませんが、相続の際は例外的に1年未満の中途換金が認められます。ただし、1年未満に中途解約すると元本割れの可能性があります。相続時は売却せず名義を書き換えて移管し、1年経過後に売却することも可能です。

利付国債の一種で、個人だけではなく法人や団体も購入できる国債です。購入は5万円から5万円単位となっており、個人向け国債に比べて大口投資家向けです。固定金利型の2年、5年、10年満期の3タイプがあります。

新窓販国債は市場を通じていつでも売却できる国債ですが、個人向け国債のように国が買い取ってくれる中途換金制度がありません。買い手がいなければ売却できず、市場価格によっては売却時に元本割れしてしまう可能性もあります。

国債の種類についてついて検索すると、利付国債とは別に「割引国債(旧 割引短期国債)」という種類を見かけることがあります。割引国債とは利子の支払いがなく、あらかじめ利子相当分が額面金額から差し引いた価格で発行される国債です。

2024年時点では、個人が入札・購入できる割引国債はありません。個人が保有する国債の相続税評価について調べる際は、利付国債である個人向け国債と新窓販国債の評価を確認しましょう。

国債は原則、相続発生日の時価で評価します。個人向け国債については、相続発生日(死亡日)の中途換金額が相続税評価額です。

(計算式)

額面金額 + 経過利息相当額※ - 中途換金調整額 = 相続税評価額

※経過利息相当額とは、前回の利息支払日から相続発生日までの利息(源泉所得税相当額を引いた金額)のこと

個人向け国債を中途換金した場合の「経過利息相当額」「中途換金調整額」「相続税評価額」は、財務省のサイトで簡単に確認できます。ここでは、2020年12月に発行された【変動10年(第116回)】を中途換金した際の計算例を見てみましょう。

上記の情報を財務省の「中途換金シミュレーション」に入力すると、以下の計算結果が表示されます。

したがって、「(D)中途換金時の受取金額」が相続税評価額です。

シミュレーションサイトを開き、該当する国債の種類と金額、中途換金実施日(相続税発生日)を入力すれば、簡単に相続税評価額を自動計算できます。

新窓販国債も、基本的に相続発生日の時価で評価します。利付国債の評価方法に準じ、計算始期は以下のとおりです。

(計算式)

相続発生日の最終価格 + 経過利息相当額 = 相続税評価額

新窓販国債には個人向け国債のような中途換金シミュレーションはありません。

そのため「相続発生日の最終価格」や「経過利息相当額」は金融機関で確認することになります。なお、債券の中には、日本証券業協会が「売買参考統計値」を公表しているものがあります。この売買参考統計値が相続発生日の最終価格よりも低い場合は、統計値を採用できます。この点も、金融機関に算出してもらえないか相談してみてください。

割引国債は、相続発生日の最終価格で評価します。

(計算式)

相続発生日の最終価格 = 相続税評価額

相続発生日の最終価格よりも、日本証券業協会が公表している「売買参考統計値」が低い場合は、統計値を採用できます。個人が割引国債を保有するケースはほぼありませんが、法人等で保有している場合は金融機関で評価額等を確認してみるといいでしょう。

ここでは、国債の相続における注意点を解説します。

個人向け国債や新窓販国債などの国債は、名義変更によってそのままの形で受け継ぐことができます。

(国債の相続方法)

いずれにしても、相続手続きには購入元金融機関の債券口座の開設と移管手続きが必要です。相続の際は所定の債券口座開設手続きを行い、口座に移管してから売却か保有かを検討しましょう。

財務省が作成した商品資料や個人向け国債のサイトを見ると、「個人向け国債は元本割れなし」と強調されています。しかし、満期前に中途換金すると元本割れリスクがあります。

特に1年未満~1年程度の短期で解約すると元本を割り込むケースが多いため、移管した国債の売却タイミングは慎重に判断しましょう。

国債は複数人で相続することも可能です。ただし、個人向け国債は1万円単位での相続となり、1万円以下で割り切ることができません。複数人で相続する場合は、現金化してから資産を割る方法がいいでしょう。

ただし、先述したように満期前だと元本割れリスクがあるため、相続人同士で話し合いをしたうえで適切な方法を選択する必要があります。

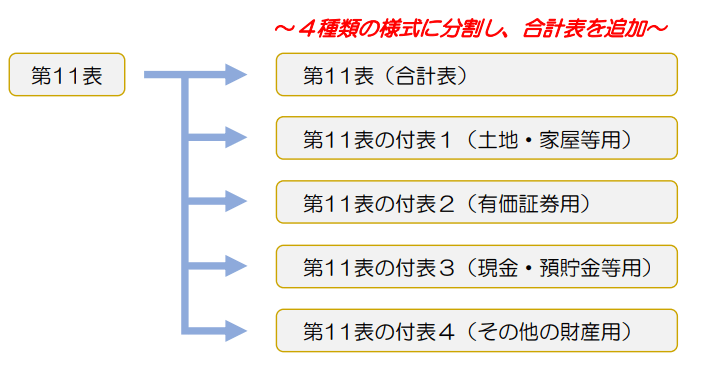

国債を含め、すべての相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要です。個人向け国債や新窓販国債など国債の相続税申告では、相続税申告書第11表を利用してください。

第11表は令和6年(2024年)1月に様式が改訂され、4種類の様式+合計表に分割されました。

出所:国税庁HPリーフレット「相続税申告書第11表の様式改訂【令和6年1月以降相続開始分】」

国債の申告では、第11表の付表2(有価証券用)と第11表(合計表)を利用します。

付表2に各銘柄の詳細を書き、第11表(合計表)に合計金額を記載してください。

詳細はこちらの記事で解説しているので、参考にしながら書き進めてください。

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室