相続専門コラム

低金利時代が長く続いていることもあり、相続財産においても投資信託が増えています。

今回は投資信託の相続税評価額の計算方法と、相続税申告書の記載方法についてご説明します。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

まず保有している投資信託が、以下の5種類のうちどれなのかを確認しましょう。

もし、どれに該当するかわからない場合は金融機関に問い合わせましょう。

①一般的な投資信託 ②上場投資信託(ETF・REIT) ③MRF(マネー・リザーブ・ファンド) ④外貨建MMF ⑤私募投資信託

種類がわかればあとは、それぞれに決まった計算をするだけです。

結論から言いますと、②の上場投資信託(ETF・REIT)だけは上場株式と同じ方法での評価となり売却コストを控除できません。それ以外は投資信託特有の売却コストがある場合はそれを差し引いてよく、さらに⑤私募投信に関しては、売却した場合に発生しうる譲渡益税を引いてよいことになっています。

それでは、それぞれの方法について解説していきます。

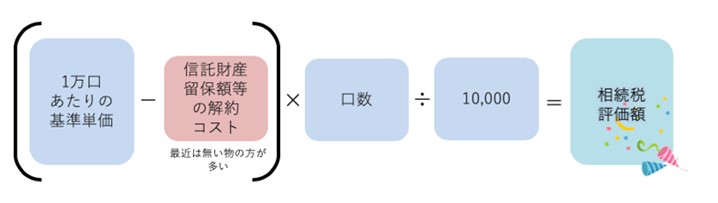

一般的な投資信託の評価方法は「((基準価格)-(解約コスト))×(口数)÷10,000」となります。

表にすると以下のとおりです。

※含み益がある場合は相続発生時に売却したと仮定した時に計算される譲渡益税を控除してよいと解説する税理士法人等のコラムがありますが、これは不正確であり控除してはいけません。くわしくはこちらをご参照下さい。

相続発生日の基準価格は、Yahoo!ファイナンスなどのサイトで簡単に確認できます。

亡くなった日が休日で基準価格がない場合は、相続発生「前」の一番近い日の基準価格を使用します。

次に、解約時に信託財産留保額や中途解約手数料というコストが必要な投資信託の場合はそれを控除します。これらのコストがかかるかどうかは、目論見書を見ることで確認できます。

尚、相続評価には引継いだ被相続人の取得価額は必要ありません。

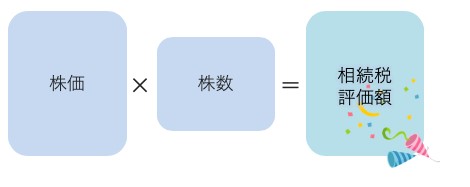

上場投資信託(ETF・REIT)の評価方法はシンプルで「(基準価格)×(口数)」となります。

上場投資信託は「投資信託」という名前はついていますが、流通形式は上場株式と全く同じであり、評価方法も上場株式と同じになります。そのため、上記の他の投信と違い、売却コストを引いてよいというルールはありません。

一方で、相続税評価として採用する株価は、上場株式と同じく以下の中から最も安くなるものを使ってよいことになっています。

① 相続発生日の終値

② 相続発生月の終値の平均額

③ 相続発生前月の終値の平均額

④ 相続発生前々月の終値の平均額

終値は4桁の証券コードを用いてYahoo!ファイナンス等で確認することができますので、電卓やエクセルを使うことで平均額も簡単に出すことが可能です。

小数点以下の数値を切捨して、株数をかければ評価額になります。

尚、休日なので相続発生日に価格がない場合は、「最も近い日」の終値を採用します。相続発生日が連休のちょうど中日であって、「最も近い日」の終値が休日前と休日後に二つある場合はそれらの平均値になります。

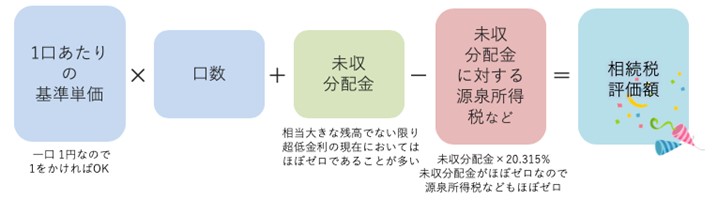

MRFの評価方法は「(基準単価)×(口数)+(未収分配金)-(未収分配金に対する源泉所得税など)」となります。

表にすると以下のとおりです。

MRFの基準単価は1口1円です。そして、超低金利時代の現在は未収分配金がほぼありませんし、その結果それに対する税金もほぼありません。ですので、実務上は証券会社等の残高証明書に記載されている「口数」をそのまま「相続税評価額」と考えていただいても通常は問題ありません。

しかし、非常に大きな額がMRFに置かれている場合や、将来金利が上がった場合には、未収分配金とその税金に対する計算が必要になる場合があります。その場合は上記の式にあてはめて計算をしてください。

ただ、その場合であっても、MRFは日々決済型投信であるため未収分配金はせいぜい数十円であり、それに対する源泉所得税についても数円です。

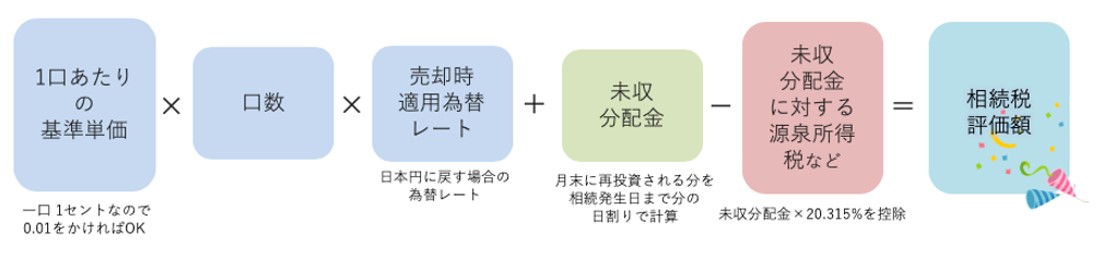

外貨建MMFの評価方法は「(基準単価)×(口数)×(売却時為替レート)+(未収分配金)-(未収分配金に対する源泉所得税など)」となります。

表にすると以下のとおりです。

売却時の為替レートは金融機関によって異なりますので、預けている金融機関のルールを確認しましょう。

次に未収分配金に関する計算をして終わりになります。未収分配金については、MRFと違い外貨建MMFは毎月決済型であり、利回りも比較的高いため必ず計算が必要です。

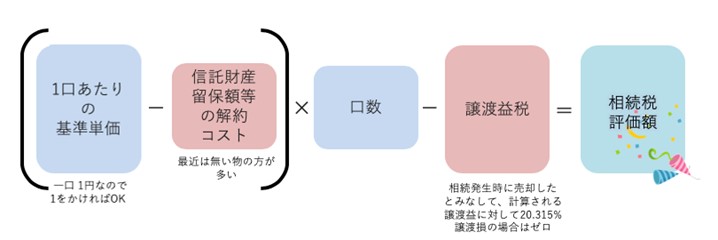

私募投資信託とは50人未満の投資家、あるいは特定の機関投資家を対象とした投資信託です。少人数向けの投資信託で、一般的に販売されているものではありません。

私募投資信託等の評価方法は「((基準価格)-(解約コスト))×(口数)-(譲渡益税)」となります。

表にすると以下のとおりです。

亡くなった日が休日で基準価格がない場合は、相続発生「前」の一番近い日の基準価格を使用します。

次に、解に信託財産留保額や中途解約手数料というコストが必要な投資信託の場合はそれを控除します。これらのコストがかかるかどうかは、目論見書を見ることで確認できます。

最後に、含み益がある場合は相続発生時に売却したと仮定した時に計算される譲渡益税を控除します。

さて、実際に相続税申告書の具体的な記載方法のご説明です。

ここでは、自分で相続税申告書が作成できる完全無料クラウドソフト「AI相続」の入力方法を通してご説明いたします。

「AI相続」を利用することで、通常どこに何を書けばいいのかわかりにくい相続税申告書を誰でも簡単に作成することができます。

AI相続を使ってみたい方は、【完全無料】AI相続ー自分でできる相続税申告書作成ソフトからお試し下さい。

まずは一般的な投資信託の入力方法です。

「②財産の入力」のページで「有価証券」を選択します。

上記のように、まず有価証券の種類で「証券投資信託の受益証券」を選択し、それぞれのマスを入力していってください。単価のマスと数量のマスは、相続発生日の単価・数量をそのまま入力します。

そして、信託財産留保額や解約手数料などの控除できる金額がある場合は、減額金額欄のマスにその額を入力すれば完成です。

次に、上場投資信託の入力方法です。

「②財産の入力」のページで「有価証券」を選択します。

上記のように、「受益証券の詳細」で上場投資信託を選びますと自動で必要な入力マスが出てきますので、名称と金融機関名などを記入してください。

尚、配当の権利落ち後、配当が届くまでに相続が発生している場合は、別画面で配当期待権を別途入力しましょう。

配当期待権は「②財産の入力」のページで「その他の財産」を選択します。

財産の種類で「その他」を選択し、「財産の名称」と「住所」のマスをわかるように入力します。

そして、評価額のマスに配当期待権に対する源泉所得税分を差し引き、日割り計算しておいた配当期待権を入力すれば完成です。 その他のマスは空欄のままで構いません。

MRFの入力方法も同様に、「②財産の入力」のページで「有価証券」を選択します。

上記のように、まず有価証券の種類で「証券投資信託の受益証券」を選択し、それぞれのマスを入力していってください。

数量のマスは、口数をそのまま入力すればOKです。

減額金額のマスは、マネーリザーブファンドの残高に譲渡益税や信託財産留保額がかかることはないので空欄のままで結構です。

未収分配金がある場合は、別途未収分配金の入力をしますがMRFの場合はほとんどありませんのでその入力方法については外貨建MMFのところでご説明します。

外貨建MMFの入力方法です。

「②財産の入力」のページで「有価証券」を選択します。

上記のように、まず有価証券の種類で「証券投資信託の受益証券」を選択し、それぞれのマスを入力していってください。

単価のマスは、相続発生時点の売却時適用為替を入力してください。

数量のマスは、口数をそのまま入力すればOKです。

減額金額のマスは、は空欄のままでOKです。

次に、外貨の場合は、別画面で未収分配金の入力を忘れないようにしましょう。

未収分配金は「②財産の入力」のページで「その他財産」を選択します。

財産の種類で「その他」を選択し、「財産の名称」と「住所」のマスをわかるように入力します。

そして、評価額のマスに未収分配金に対する源泉所得税分を差し引き、日割り計算しておいた未収分配金を入力すれば完成です。

その他のマスは空欄のままで構いません。

最後に私募投資信託等の入力方法です。

「②財産の入力」のページで「その他の財産」を選択します。

財産の種類で「その他」を選択し、「財産の名称」と「住所」のマスをわかるように入力します。

単価のマスと数量のマスは、相続発生日の単価・数量をそのまま入力します。

そして、評価額のマスに解約コストと譲渡益税を差し引いた金額を評価額に入力すれば完成です。

ここからは少しマニアックな解説になります。

税理士法人等のHPで一般的な投資信託の評価において「含み益がある場合において売却時に推定される譲渡益税を引いてよい」と解説するコラムが散見されますが、それは間違いです。

国税庁ホームページNo.4644 貸付信託・証券投資信託の評価ページ では、「課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価する」と記載されていますが、ここでいう証券投資信託とは一般的な投資信託ではなく、私募投信のみに限定されていることに注意が必要です。

堂々と間違った解説をする税理士も多いので、当社において念のため国税庁の正式に照会したところ以下の回答でした。(一部要旨抜粋)

まず、当社の照会および国税庁からの回答は以下の通りです。

【質問】

相続税申告における「証券投資信託の評価における源泉徴収の取扱い」について質問です。

国税庁ホームページNo.4644 貸付信託・証券投資信託の評価ページの(1)以外の証券投資信託の受益証券の説明には「課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。」と記載されています。

そして、算式には「課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額」を差し引くようにとあります。

【質問1】

こちらについて、一般口座の場合は含み益があっても課税されず、源泉徴収税は発生しないので、証券会社から支払われる価額で評価計算し、特定口座の場合は源泉徴収されるので源泉徴収税分を差し引き後の支払われた金額で評価計算する形で問題ないのでしょうか。

【質問2】

また、特定口座内で損益通算が可能な含み損があった場合や、相続発生年に他の売却で損失が出ており所得税が課税されないケースもあるかと思います。その場合は損益通算をせず、銘柄ごとに個別で評価する形で問題ないのでしょうか。

【国税庁回答】 現行の財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)199 は、証券投資信託受益証券の評価については、課税時期において解約請求又は買取請求(以下「解約請求等」といいます。)をするとした場合に、証券会社等から支払いを受けることができる価額として一定の算式により計算した金額によって評価することしております。本項につきましては、平成12 年に追加型株式投資信託(オープン型株式投資信託)を解約請求等する時のいわゆる値上がり益に対する課税方法が「平均信託金方式」から「個別元本方式」に変更されたことに伴い、この「個別元本方式」に対応した評価方法に改正されています。 なお、平成12 年当時、(算式中)の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」については、個別元本方式に対応し、解約請求をした場合に生じる個々の銘柄ごとの配当所得に係る源泉徴収されるべき所得税等の金額が控除されていたところです(※)

※ 平成20 年度税制改正により、平成21 年1月1日から証券投資信託の解約請求等による収入金額の取扱い(=所得区分)について、以下のとおりとされています。

イ 証券投資信託が、「税法上の上場株式等」に該当する場合(公募投信など)

収入金額の全額が譲渡所得、事業所得又は雑所得(以下「譲渡所得等」といいます。)

ロ 証券投資信託が、「税法上の一般株式等」に該当する場合(私募投信など)

収入金額のうち、①信託元本まで部分の金額は譲渡所得等、②信託元本を超える部分の金額は配当所得又は利子所得

現在、特定口座で取り扱うことができる証券投資信託は「税法上の上場株式等」に該当するもののみであるため、特定口座内の証券投資信託を解約請求等した場合の収入金額(=所得区分)は、上記※のとおり全て上場株式等に係る譲渡所得等となります。 そして、(ご質問2)にあるとおり、特定口座における上場株式等に係る譲渡所得等に係る源泉徴収税額は、同一年中のそれまでの特定口座内の他の上場株式等を含めた譲渡所得等の金額の合計(損失が発生している場合には損失と通算)により左右されますので、同じ銘柄、同じ口数の証券投資信託でも同じ源泉徴収税額にはなりません。したがって、特定口座では平成12 年当時に想定した「個別元本方式」に対応した個々の銘柄ごとに適切な源泉徴収税額の計算ができない状況です。 そのため、評価通達199⑵の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」に含まれる源泉徴収されるべき所得税の額には、特定口座で源泉徴収される所得税(源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときに徴収される所得税の額)は含まれない取扱いとしています。 その結果、現在、評価通達199⑵の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」に含まれる源泉徴収されるべき所得税の額は、証券投資信託が「税法上の一般株式等」に該当する場合、つまり、私募の証券投資信託の終了又一部の解約により支払いを受ける金額(収入金額)のうち配当所得又は利子所得の部分について源泉徴収されるべき所得税の額に限られることとなります。 なお、一般口座(及び源泉徴収なしの特定口座)では、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額はございませんので、証券会社から支払いを受けることができる価額で評価することとなります。

まとめると

・解約時、特定口座は源泉徴収税が徴収されるが、一般口座は源泉徴収税がない不平等

・特定口座の源泉徴収税額は、同一年中の他の譲渡所得等の金額に左右され不平等

そのため、一般的な投資信託の相続税評価において譲渡益税は控除できないという結論になります。

投資信託の評価方法と相続税申告書の記載方法は以上となります。

しかし、相続税評価もさることながら投資信託は株式と同様、値動きをするものですので、引き継いでからその後どうするかということが非常に重要です。

引き継いだ投資信託が何を投資対象にしている物かを把握し、これまでの値動きを検証したうえで、「継続保有」するべきなのか、「買い替え」や「売却」をするべきなのかきちんと検討しましょう。ただ、何も考えずに預けている金融機関に相談に行ってしまうと、手数料目的でとにかく買換えを提案されることが多いので注意が必要です。

引き継いだ大切な資産ですから、やみくもに売買するのではなくきちんと考えて運用していきたいものです。 みなと相続コンシェルでも無料で銘柄分析をしておりますので、必要であればどうぞお気軽にお問い合わせください。

おすすめ記事

【AI相続】登録から申告書完成までの使い方ガイド

元国税専門官よりAI相続へのメッセージ

マンガでわかるAI相続をみなと相続が運営する理由

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室