相続専門コラム

「相続税の申告に必要な書類は何があるのだろう?」「それらの書類はどこで入手できるのだろう?」こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

本記事では、相続税申告の対象となる条件を解説し、必要書類とその取得場所、書類収集後の手順、入手が困難な場合の対応方法などについて詳しく説明します。

本記事を読み進めることで、相続税申告の準備を円滑に進められるようになります。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

相続税申告は、遺産の合計額が相続税の基礎控除を超えた場合にのみ必要となります。基礎控除以下の遺産総額であれば、申告の必要はありません。

基礎控除額は法定相続人の数に応じて変動します。基礎控除の計算方法は以下の通りです。

【計算式】

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万×法定相続人の人数)

相続税の基礎控除額を上回っている場合は、申告手続きを開始する必要があります。申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。この期限を過ぎると附帯税が課されるため、早めの手続きを心がけましょう。

相続税の申告には、後述する「相続税の申告書」が必要です。また、これに加えて「基本的な添付書類」、必要に応じて「相続財産に関する資料」や「特例等の適用を受けたい場合に必要な書類」の提出も求められます。必要書類は、保有する財産の種類や適用する特例に応じて変わります。

相続税申告の際に必須となる「基本的な添付書類」は以下の通りです。

相続税の申告書に記載されたマイナンバー(個人番号)を確認するため、本人確認(番号確認と身元確認)に必要な書類の写しを税務署に提出する必要があります。

ただし、税務署窓口で申告書を提出する場合は、本人確認書類の提示でも構いません。なお、e-Taxで申告手続を行う場合は、これらの書類提出や提示は不要です。

番号確認書類(マイナンバー(12桁)を確認できる書類)として、次に掲げるいずれかの書類。

身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類。

一般的な相続税申告の場合、以下の書類を準備する必要があります。

次に掲げるいずれかの書類。

次に掲げるいずれかの書類。

これらの書類は、相続人の特定と遺産分割の正当性を証明するために不可欠です。

基本的な添付書類以外の書類はあくまで任意提出となりますが、以下のような相続する財産についての資料を提出することで、税務署に対してより誠実な印象を与えることができます。

金融機関の残高証明書、既経過利息計算書、被相続人の過去5年分の通帳のコピー、相続人・家族全員の過去の通帳のコピー、手元にある現金

登記簿謄本(全部事項証明書)、地積測量図及び公図の写し、固定資産税評価証明書、住宅地図・公図・実測図等、名寄帳、賃貸借契約書(貸家、貸地、借地の場合)

証券会社の預かり証明書、配当金の支払通知書、登録証明書(残高証明書)

支払通知書、保険証書のコピー、解約返戻金の分かる資料

自動車の車検証のコピー(車種、色、走行距離等)、電話加入権(電話番号と所在地)、ゴルフ会員権・リゾート会員権の会員証、未収家賃・給与・貸付金がわかる証明

金銭消費貸借契約書のコピー(借入金がある場合)、借入残高証明書(借入金がある場合)、債務に関する請求書、課税通知書・納付依頼書、その他債務がわかる明細・証書

葬儀費用がわかる請求書・領収書、その他葬儀費用がわかるメモ書き、明細書

相続時精算課税制度選択届出書、贈与税申告書、贈与契約書、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)

贈与税申告書、贈与契約書、贈与したものがわかる書類 (預金通帳等)

相続税の減額を目的とした特例を適用する場合は、特例ごとに必要な提出書類があります。

例えば、適用頻度が高い「配偶者控除」に必要な書類は以下のとおりです。複数の特例を適用する場合でも、共通する書類は1部の提出で構いません。

この場合、「基本的な添付書類」に加え、以下の書類が必要となります。

※参考:国税庁 | (参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類

以下に、必要書類とその取得場所の一覧を記載します。

必要書類は市区町村役場、法務局、金融機関、証券会社、生命保険会社など、様々な機関から取得することになります。書類によっては入手に時間を要するものもあるため、早めの準備が大切です。一般的に、すべての書類を揃えるまでには約1か月程度かかるとされています。

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 市区町村の役所 |

| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村の役所 |

| 被相続人の死亡診断書のコピー | 病院 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村の役所 |

| 相続人全員の住民票 | 市区町村の役所 |

| 相続人全員の印鑑証明 | 市区町村の役所 |

| 遺言書もしくは遺産分割協議書 | 遺言書:公証役場、協議書:相続人で作成 |

| 相続人全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードの写し) | 各自で準備 |

| 相続人全員の身元確認書類(運転免許書の写し、パスポートの写し、身体障害者手帳の写し等) | 各自で準備 |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 預金残高証明書 | 各金融機関 |

| 既経過利息計算書 | 各金融機関 |

| 被相続人の過去5年分の通帳のコピー | 手元にあるもの |

| 相続人・家族全員の過去の通帳のコピー | 各自で準備 |

| 手元にある現金 | ー |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局 |

| 地積測量図及び公図の写し | 法務局 |

| 固定資産税評価証明書 | 市町村の役所 |

| 住宅地図、公図、実測図等 | インターネットサイト等 |

| 名寄帳 | 不動産のある市町村の役所 |

| 賃貸借契約書(貸家、貸地、借地の場合) | 手元にあるもの |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 証券会社の預かり証明書 | 証券会社や信託銀行 |

| 配当金の支払通知書 | 手元にあるもの |

| 登録証明書(残高証明書) | 証券会社や信託銀行 |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 支払通知書 | 各生命保険会社や勤務先等 |

| 保険証書のコピー | 手元にあるもの |

| 解約返戻金の分かる資料 | 保険代理店契約の生命保険会 |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 自動車の車検証のコピー(車種、色、走行距離等) | 手元にあるもの |

| 電話加入権(電話番号と所在地) | ー |

| ゴルフ会員権・リゾート会員権の会員証 | 手元にあるもの |

| 未収家賃・給与・貸付金がわかる証明 | 手元にあるもの |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 金銭消費貸借契約書のコピー(借入金がある場合) | 手元にあるもの |

| 借入残高証明書(借入金がある場合) | 各金融機関 |

| 債務に関する請求書 | 手元にあるもの |

| 課税通知書・納付依頼書 | 手元にあるもの |

| その他債務がわかる明細・証書 | 手元にあるもの |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 葬儀費用がわかる請求書・領収書 | 手元にあるもの |

| その他葬儀費用がわかるメモ書き、明細書 | 各金融機関 |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 相続時精算課税制度選択届出書 | 手元にあるもの |

| 贈与税申告書 | 手元にあるもの |

| 贈与契約書 | 手元にあるもの |

| 被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの) | 手元にあるもの |

| 必要書類 | 取得場所 |

|---|---|

| 贈与税申告書 | 手元にあるもの |

| 贈与契約書 | 手元にあるもの |

| 贈与したものがわかる書類 (預金通帳等) | 手元にあるもの |

従来、戸籍謄本等の証明書の取得には本籍地の市区町村役所窓口への申請が必要でしたが、2024年3月1日から戸籍情報連携システムが導入され、最寄りの役所窓口で全国各地の戸籍情報を請求できるようになりました。

役所窓口

申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

相続手続きでは各届出先に戸籍謄本の提出が必要となりますが、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、必要書類が多岐にわたるため、その取得には多大な手間と費用がかかります。

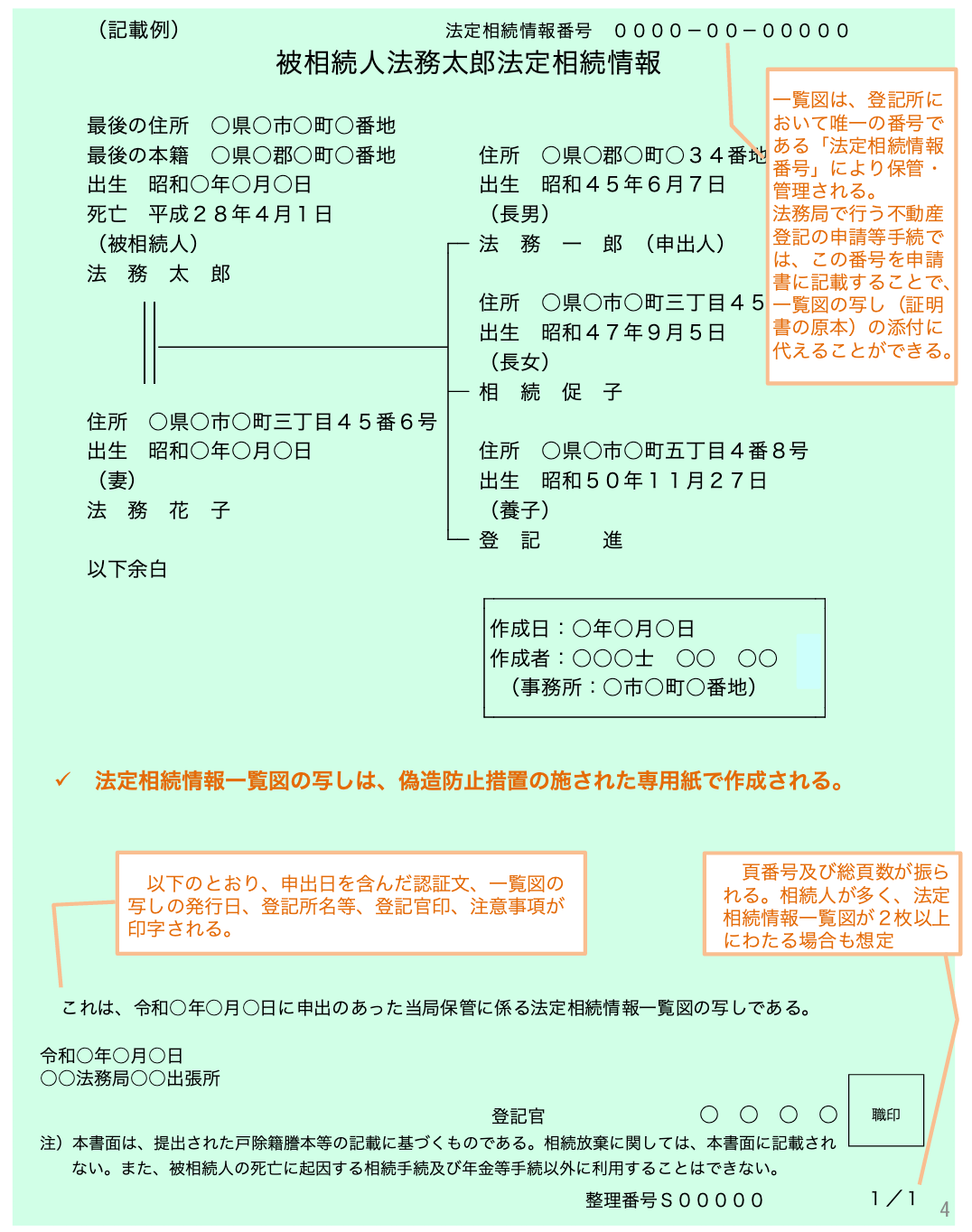

この負担を軽減するために、「法定相続情報一覧図の写し」という制度が導入されました。

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を1枚の用紙にまとめたものです。法務局の認証を受けた一覧図の写しは、相続登記、預金の払い戻し、相続税の申告などの手続きで活用できます。

法定相続情報一覧図の写し(サンプル)

引用:法務省民事局 | 法定相続情報証明制度について

「法定相続情報一覧図の写し」を取得したい場合、以下の手順で進めます。

法定相続情報一覧図を活用することで、相続手続きの際に戸籍謄本の束を何度も用意して提出する必要がなくなり、手続きにかかる手間や費用の負担を軽減できます。ただし、必要書類を揃え、自分で一覧図を作成してから申請を行う必要があります。

市役所や金融機関への訪問時間が取れない方には、司法書士への依頼がお勧めです。司法書士は業務目的であれば職権により戸籍謄本などの資料を収集できるため、相続人が自身で取得するよりもスムーズに進められます。

また、経験豊富な税理士・司法書士は必要書類を熟知しているため、効率的に手続きを進めることができます。みなと相続コンシェルでは、税理士と司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】

必要な書類・資料を収集した後は遺産分割を行い、相続税申告書の作成に移ります。

相続税申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。申告書を作成して納付すべき税額を算出し、収集した書類と共に税務署へ提出・納税を行います。

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室