相続専門コラム

「遺産分割協議書はどうやって作成するんだろう?」「自分で作成した遺産分割協議書は相続税申告書に利用できるかな?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、遺産分割協議書とは何なのか、遺産分割協議書が必要なケース、遺産分割協議書作成の流れ、具体的な書き方とひな形、状況に応じて相談できる専門家まで分かりやすく解説します。

本記事を最後まで読むことで、遺産分割協議書に関して必要な知識を得ることができます。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

遺産分割協議書とは、すべての相続人が遺産分割について合意した内容をまとめた重要な書類です。これにより、相続財産の権利関係を明確にし、将来の紛争を防ぐことができます。

遺言書が存在しない場合、相続人らは遺産分割協議を行い、各相続人の相続財産を協議書にまとめます。協議は口頭でも成立しますが、「言った」「いや、言っていない」などの紛争を防ぐためにも書面で作成しましょう。

また、遺産分割協議書は税務署や法務局への提出を求められることがあります。具体的には、相続税の申告時に提出する必要があります。また、預貯金・株式・自動車・不動産などの名義変更手続きの際には、金融機関や行政機関へ遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書を要する手続きごとの提出機関

| 遺産分割協議書を要する手続き | 提出機関 |

|---|---|

| 相続税申告 | 税務署 |

| 不動産の名義変更 | 法務局 |

| 預貯金の名義変更・解約 | 金融機関 |

| 株式の名義変更・解約 | 証券会社、信託銀行 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |

遺言書がない場合は、必ず作成しましょう。

遺産分割協議書は、次のような場合に必要となります。

遺言書で遺産分割方法が指定されている場合は原則としてそれに従います。ただし、遺言書に記載のない財産がある場合や、相続人全員と遺言執行者が合意した場合は、異なる分割方法も可能です。このような場合は協議書を作成する必要があります。

協議書は各相続人が保管し、必要な手続きの際に提出します。通常は原本の提出が求められますが、FAX申請の場合はコピーでも受け付けられます。

遺産分割協議書は、次のような場合には不要です。

遺産分割協議書には法定期限はありませんが、相続税申告については、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出する必要があります。

相続税の申告期限までに協議が終わっていないと税額が増える可能性があるため、相続開始から8~10か月以内の作成を推奨します。なお、作成方法を誤ると無効となり相続手続きができなくなってしまうので、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

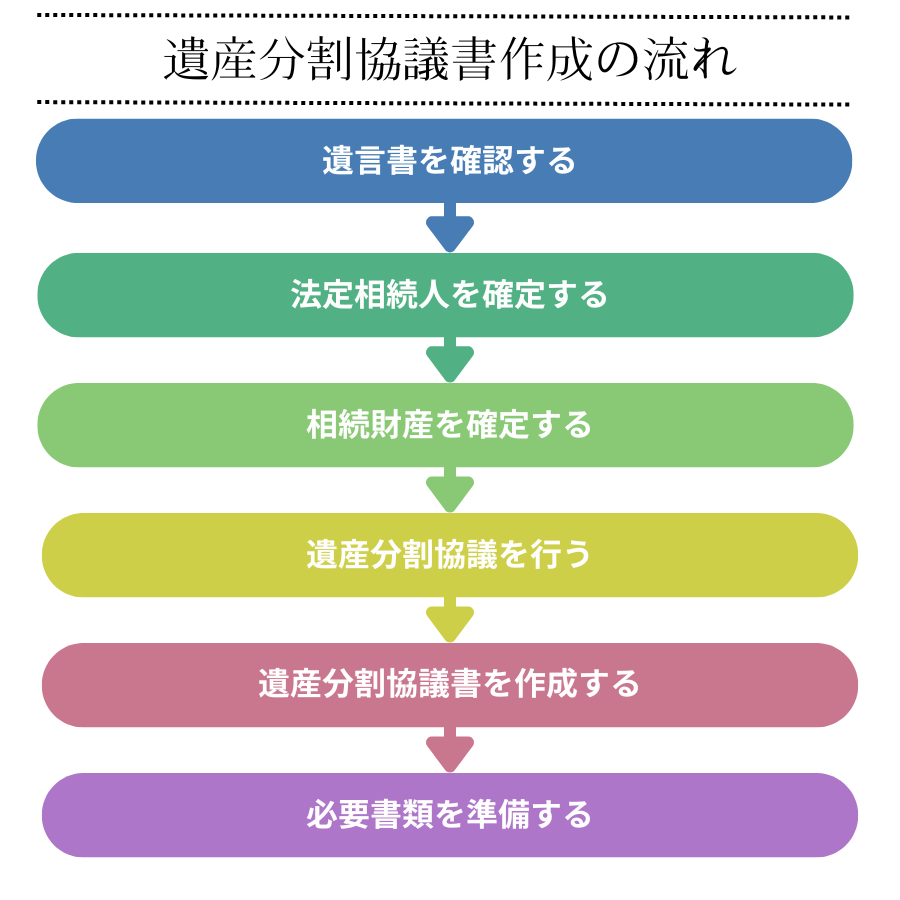

遺産分割協議書を作成する際の具体的な手順について、以下で順を追って説明していきます。

被相続人が遺言書を残していないか、自宅・法務局・公証役場で確認しましょう。

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると無効となります。法定相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を市区町村役場で取得します。

養子や前妻の子など、把握していない法定相続人が存在する可能性があるため、戸籍謄本の取得は不可欠です。また、戸籍謄本は相続税申告や名義変更の際にも必要となるため、この段階で準備をしておきましょう。

次に、遺産相続の対象となる財産を確定させます。預貯金、有価証券、不動産などの資産だけでなく、借金やローンなどの負債も含まれます。被相続人の自宅にある書類、パソコン、スマートフォンなどを調べて財産を把握しましょう。

相続財産ごとの確認方法

| 財産の種類 | 確認する方法 |

|---|---|

| 不動産 | • 権利証 • 固定資産税納税通知書 |

| 預貯金 | • 預金通帳 • キャッシュカード • アプリ • メール |

| 有価証券 | • 取引報告書 • アプリ • メール |

| 債務 | • 借用書 • 金銭消費貸借契約書 |

法定相続人と財産を確定した後、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。全員が一堂に会する必要はなく、電話での協議や郵送による署名押印でも可能です。話し合いが難航する場合は、弁護士を通じて調停を申し立てるなどの対応を取ることができます。

必須の記載事項が欠けていると、遺産分割協議書は受理されません。主なポイントは、相続財産を正確に記載し、各相続人の相続内容を明確にすることです。また、相続人全員の直筆署名と実印の押印が必要不可欠です。

遺産分割協議書は相続発生日に遡って効力を持ちます。相続人全員の署名・押印により、法務局や金融機関での手続きに有効な書面となります。より法的な効力を持たせるため、公証役場での公正証書作成も可能です。

遺産分割協議書の書き方は、後ほど詳しく解説します。

必要書類として、登記簿謄本や印鑑証明書などを準備します。不動産の場合は登記簿謄本を、預貯金は残高証明書を、有価証券は取引残高報告書を取得してください。

登記簿謄本は法務局の窓口またはオンラインで、印鑑証明書は市区町村役場で取得できます。なお、印鑑登録がない場合は、事前に登録手続きが必要です。

必要書類一覧

決まった様式がないため、遺産分割協議書はパソコンでも手書きでも作成できます。一般的にはA4サイズの用紙を使用し、パソコンで作成します。相続人全員分の部数を用意し、各自で保管することで、その後の手続きがスムーズに進みます。記載する項目は以下の通りです。

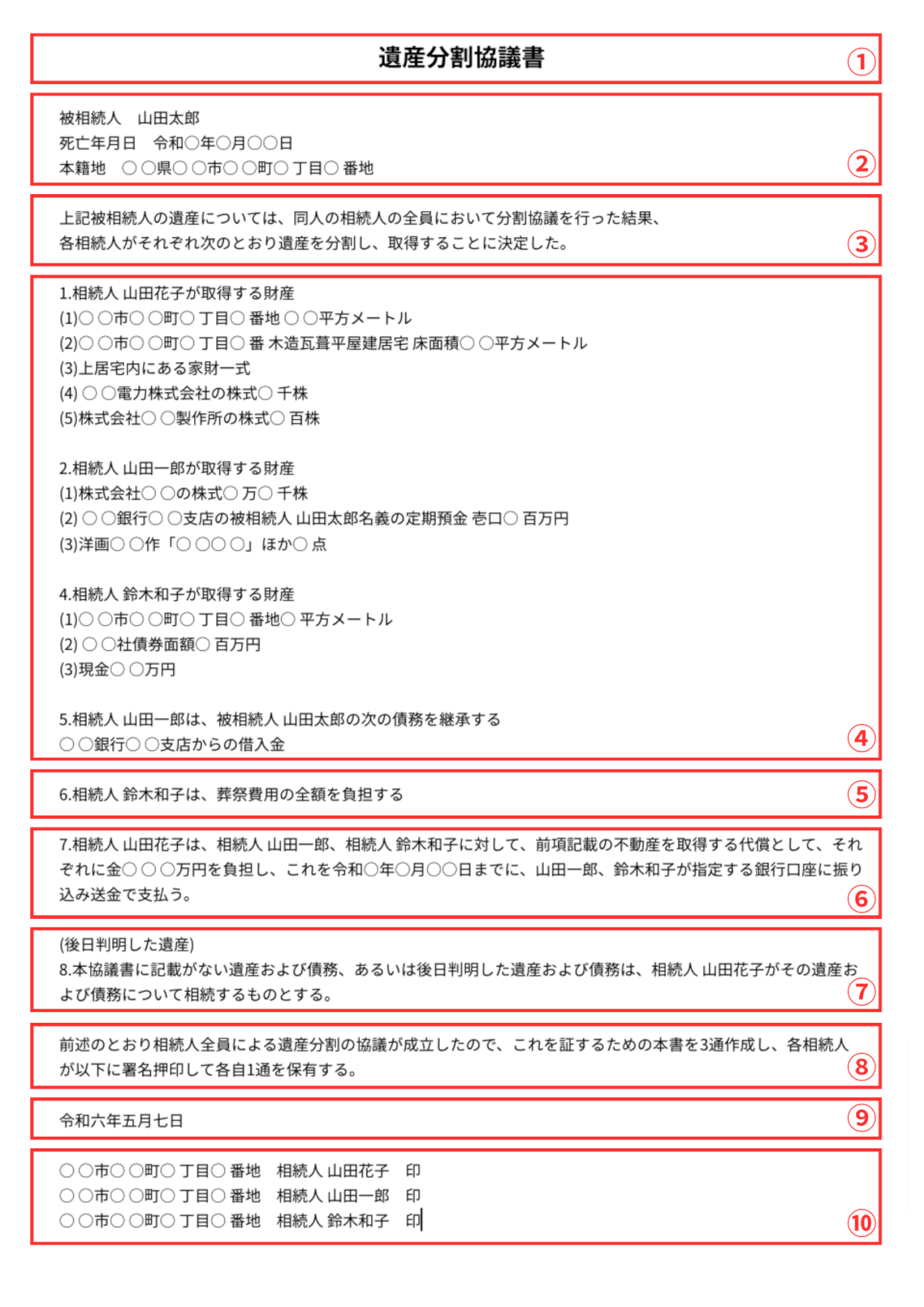

遺産分割協議書(例)

①タイトル(遺産分割協議書)

②被相続人の名前・死亡年月日・本籍地

③相続人全員が遺産分割に合意していること

④各相続人に分配される相続財産・債務の具体的な内容

記載順について

⑤葬祭費用に関する内容

⑥換価分割や代償分割の内容

⑦後日発見された財産の取り扱い

⑧署名・押印の事実と作成部数を記載

⑨遺産分割協議の成立年月日

⑩相続人全員の署名押印

署名押印に関する補足

以下は、前章でご紹介した遺産分割協議書(例)です。そのままコピー&ペーストして使用することが可能なので、遺産分割協議書作成の際はぜひご活用ください。

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎

死亡年月日 令和○年○月○○日

本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番地

上記被相続人の遺産については、同人の相続人の全員において分割協議を行った結果、

各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人 山田花子が取得する財産

(1)○○市○○町○丁目○○番地 ○○平方メートル

(2)○○市○○町○丁目○○番地 木造瓦葺平屋建居宅 床面積○○平方メートル

(3)上居宅内にある家財一式

(4) ○○電力株式会社の株式○千株

(5)株式会社○○製作所の株式○百株

2.相続人 山田一郎が取得する財産

(1)株式会社○の株式○万○千株

(2) ○○銀行○○支店の被相続人 山田太郎名義の定期預金 壱口○○万円

(3)洋画○○作「○○○○」ほか○点

4.相続人 鈴木和子が取得する財産

(1)○○市○○町○丁目○○番地○○平方メートル

(2)○○社債券面額○○万円

(3)現金○○万円

5.相続人 山田一郎は、被相続人 山田太郎の次の債務を継承する

○○銀行○○支店からの借入金

6.相続人 鈴木和子は、葬祭費用の全額を負担する

7.相続人 山田花子は、相続人 山田一郎、相続人 鈴木和子に対して、前項記載の不動産を取得する代償として、それぞれに現金○○万円を負担し、これを令和○年○月○○日までに、山田一郎、鈴木和子が指定する銀行口座に振り込み送金で支払う。

(後日判明した遺産)

8.本協議書に記載がない遺産および債務、あるいは後日判明した遺産および債務は、相続人 山田花子がその遺産および債務について相続するものとする。

前述のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を3通作成し、各相続人が以下に署名押印して各自1通を保有する。

令和六年五月七日

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 山田花子 印

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 山田一郎 印

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 鈴木和子 印

本章では、相続財産・債務の内容ごとに遺産分割協議書の文例をご紹介します。そのままコピー&ペーストして使用することが可能なので、遺産分割協議書作成の際はこちらもぜひご活用ください。

なお、遺産の分割内容を詳細に記載することが望ましいのはもちろんですが、金額を1円単位で細かく指定すると、金利の振り込み等でわずかに変更があった場合でも協議書が無効になってしまう可能性があります。そのため、実務上は大枠での記載が適している場合もあります。

記載方法について不安がある場合は、後ほどご紹介する専門家に相談することをお勧めします。

現金の場合、以下のように記載します。

相続人 山田花子が取得する財産

現金〇〇万円

預貯金残高は相続開始後に変動する可能性があり、精算が煩雑になるため、金額を記載しないのが一般的です。細かく指定するのではなく、割合で分割指定することでスムーズに進む可能性があります。

相続人 山田花子が取得する財産

〇〇銀行〇〇支店の被相続人 山田太郎名義の定期預金 口座番号〇〇〇〇 のすべて

〇〇銀行〇〇支店の被相続人 山田太郎名義の普通預金 口座番号〇〇〇〇 の二分の一

<記入項目>

不動産情報は登記簿の記載に従って記入します。

以下のように土地と建物の情報を記載し、必要に応じて家財も含めます。

相続人 山田花子が取得する財産

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 宅地 〇〇㎡

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 木造瓦葺平屋建 居宅 床面積〇〇㎡

上居宅内にある家財一式

区分所有建物(マンション等)は、以下のように「一棟の建物」「専有部分の建物」「敷地権」に関する項目をそれぞれ記載します。

相続人 山田花子が取得する財産

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 鉄筋コンクリート造陸屋根 10階建 〇〇マンション

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 〇〇マンション 301 居宅 鉄筋コンクリート造1階建 3階部分〇㎡

1(土地の符号) 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 宅地 〇㎡ 所有権 1000分の200

所在:〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇

構造:鉄筋コンクリート造陸屋根 10階建

建物の名称:〇〇マンション

家屋番号:〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇

建物の名称:〇〇マンション 301

種類:居宅

構造:鉄筋コンクリート造1階建

床面積:3階部分〇㎡

土地の符号:1

所在及び地番:〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇

地目:宅地

地積:〇㎡

敷地権の種類:所有権

敷地権の割合:1000分の200

共有の持分がある(被相続人が他者と不動産を共有していた)場合、以下のようにその内容についても遺産分割協議書に明記します。

相続人 山田花子が取得する財産

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 宅地 〇〇㎡ 持分三分の一

配偶者居住権を取得した場合は、以下のようにその旨を記載する必要があります。なお、配偶者の死亡時以外の期間を配偶者居住権の存続期間として定めることも可能です。

被相続人の配偶者〇〇は相続開始時に居住していた次の不動産について、配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は配偶者〇〇の死亡時までとし、相続人△△はその所有権を取得する。

有価証券・株式・国債等については、以下のような項目を記載します。内訳は証券会社の取引報告書や残高証明書で確認することが可能です。

相続人 山田花子が取得する財産

○○証券会社 ○○支店 口座番号○○○○ 被相続人 山田太郎名義 □□(種類)△△(銘柄)○○口

○○証券会社 ○○支店 口座番号○○○○ 被相続人 山田太郎名義 ○○株式会社 ○○株

○○証券会社 ○○支店 口座番号○○○○ 被相続人 山田太郎名義 ○○社債券面額○○円

○○銀行 ○○支店 口座番号○○○○ 被相続人 山田太郎名義 第○回利付国庫債券 5年 額面○○円

以下のように、それぞれの財産を特定するために必要な情報を記載します。

相続人 山田花子が取得する財産

洋画○○作「○○○○」ほか○点

ゴルフ会員権 ○○株式会社 ○○会員権 会員番号○○○○

自動車登録番号:○○○○ 車体番号:○○○○

以下のような断りを入れたうえで、口座情報および名義人を記載します。

相続人全員は、名義が異なる以下の遺産について、被相続人の所有物であることを確認する。

〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇(名義人〇〇〇〇)

相続人 山田花子が取得する財産

〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇(名義人〇〇〇〇) のすべて

「換価分割」とは、資産を売却して現金化し相続人間で分配する方法です。売却に時間がかかる不動産や株式は、遺産分割協議書に共有・単独登記の区分を記載します。遺産分割協議書に換価分割の実施を明記することで、贈与税の課税を防止します。

以下の不動産は相続人 山田花子、相続人 山田一郎がそれぞれ2分の1の割合で共有取得する。

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 宅地 〇〇㎡

〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番 木造瓦葺平屋建 居宅 床面積〇〇㎡

上居宅内にある家財一式

相続人 山田花子、相続人 山田一郎は、本不動産を共同して売却し、換価金から売却費用を控除した残金すべてについて、ここで定めた共有持分割合のとおり取得する。

相続人 山田花子、相続人 山田一郎は、本不動産の売却および買主引渡しまで共同管理し、管理費用については共有持分割合に応じて負担する。

未成年者は遺産分割協議に参加できないため、「法定代理人」が必要です。親権者が相続人の場合は利益相反となるため、「特別代理人」を選任します。この場合、親権者は「特別代理人選任申立書」を未成年者の住所地にある家庭裁判所へ提出します。

遺産分割協議書には、特別代理人の自著と実印の押印をする必要があります。

令和六年五月七日

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 鈴木和子(未成年)

○○市○○町○丁目○○番地 鈴木和子 特別代理人 鳥山秀雄 印

10年以内に複数の相続が発生した場合を「相次相続」と言います。この場合、複数の相続をまとめて1つの分割協議書で処理できます。相次相続発生の事実は、条項または肩書での記載が必要です。

遺産分割協議書

第一次相続

被相続人 山田太郎

死亡年月日 令和○年○月○○日

本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番地

第二次相続

被相続人 山田花子

死亡年月日 令和○年○月○○日

本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番地

上記被相続人の遺産については、同人の相続人の全員において分割協議を行った結果、

各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

・

・

・

令和六年五月七日

相続人 兼 山田花子の相続人

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 山田一郎 印

相続人 兼 山田花子の相続人

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 鈴木和子 印

以下のように、債務の引継者と支払い責任者を明記します。

相続人 山田一郎は、被相続人 山田太郎の次の債務を継承する

○○銀行○○支店からの借入金

以下のように、葬式費用の負担者と清算方法を記載します。

相続人 鈴木和子は、葬祭費用の全額を負担する

以下のように、支払い者・支払い先・金額・支払い方法等を記載します。支払時期の記載は任意です。

相続人 山田花子は、相続人 山田一郎、相続人 鈴木和子に対して、前項記載の不動産を取得する代償として、それぞれに現金○○万円を負担し、これを令和○年○月○○日までに、山田一郎、鈴木和子が指定する銀行口座に振り込み送金で支払う。

以下のように、後日発見される可能性のある新たな財産の取り扱いについても、事前に定めることができます。

本協議書に記載がない遺産および債務、あるいは後日判明した遺産および債務は、相続人 山田花子がその遺産および債務について相続するものとする。

次のような場合、遺産分割協議書は無効となります。

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必須であり、1人でも欠けると無効となります。例えば、協議後に婚外子が判明した場合、協議書は無効となり、再度協議を行う必要があります。そのため、相続発生時には戸籍謄本で法定相続人を確認してから協議を始めることが重要です。

なお、行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、その管理人を通じて協議を進めます。

相続人に判断能力が不十分な場合(認知症など)、成年後見人を選任し、その成年後見人を通じて協議を進める必要があります。したがって、成年後見人なしで行った協議は無効です。

未成年の相続人の場合も特別代理人の選任が必要です。特に親子間で利害が対立する場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

遺産分割協議の内容が公序良俗(法律や社会的な倫理規範)に反する場合は無効となります。違法な取引や人権侵害などの条項が含まれると公序良俗違反とみなされ、その違反の程度によっては協議書全体が無効になる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

遺産分割協議書は、全相続人が合意した後でも取り消すことが可能です。重大な錯誤や他の相続人による詐欺行為があった場合には、民法の規定に基づいて意思表示を取り消すことができます。

重要な勘違い(錯誤)があった場合、民法95条1項により遺産分割協議を取り消せる可能性があります。例えば、以下のような場合が該当します。

ただし、勘違いの理由は他の相続人に明らかにされている必要があります。また、簡単な調査で判明する事実の場合は取り消しができません。さらに、遺産を取得した第三者が善意無過失(まったく落ち度がなく、事実を知らなかった)の場合、その第三者に対して取り消しを主張できません。

例えば、長男が相続した家をXさんに売却した場合、Xさんが善意無過失であれば、次男が錯誤を主張しても取り消すことはできません。

他の相続人による詐欺(重要な不動産を隠すなど)や強迫(暴力を振るうと脅すなど)があった場合、民法96条1項により取り消すことができます。

ただし、第三者による詐欺の場合は、他の相続人がその事実を知っていた場合に限り、取り消せます。一方、強迫の場合は、他の相続人が知らなくても取り消すことができます。なお、善意無過失の第三者に対しては取り消しを主張できません。

遺産分割協議書は相続人自身で作成できますが、相続税申告に必要な書類のため、不備があると問題になります。自信がない場合は専門家への依頼を検討してください。

専門家への依頼は費用がかかりますが、複雑な事案にも対応できます。例えば、相似相続、換価分割、代償分割、代表相続人の指定、海外在住の相続人がいる場合などです。専門家は正確な書類を作成するため、受理されやすく、相続税の節税についても適切なアドバイスを受けられます。

遺産分割協議書の作成は以下の専門家に依頼できます。

弁護士は協議書作成だけでなく、相続人間の話し合いがまとまらない場合の包括的なサポートを提供できます。相続人同士で対立がある場合や予想される場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。ただし、協議書作成のみの依頼を受け付けていない場合もあるため、事前に確認が必要です。

特に相続人間に対立がある場合は、弁護士に依頼することで専門的な法的助言を得られます。なお、弁護士費用には通常、協議全般のサポート費用が含まれているため、司法書士や行政書士と比べて高額になります。

遺産分割協議書の作成のみを依頼することができます。相続人間で争いがなく不動産がある場合は、司法書士への依頼が最適です。ただし、相続登記も併せて依頼することが一般的なため、不動産の数が多くなるほど費用は高くなります。

遺産分割協議書作成のみの依頼に適しており、料金も比較的手頃です。相続人間でトラブルがなく、不動産が含まれない場合に最適な選択です。

税理士は相続税申告に必要な遺産分割協議書の作成と、税負担を抑えるための遺産分割のアドバイスができます。ただし、相続税申告が不要な場合は、協議書の作成はできません(行政書士資格保有者は除きます)。なお、相続人間の紛争解決については弁護士の専門分野となります。

遺産の分け方が分からない場合は、専門家に相談して提案を受けながら協議書を作成しましょう。すでに分け方が決まっている場合は、この記事の雛形を参考に作成できます。

「誰が不動産を引き継ぐのがベストか」「二次相続も見据えて考えたい」「できるだけ揉めず、平等に分配を終える方法は?」など、専門家のアドバイスを受けることで、納得のいく遺産分割協議書を作成できます。

不動産1件を複数人の相続人で分割する場合、「換価分割(相続した財産を売却して現金化し、そのお金を相続人の間で分割する方法)」と「代償分割(遺産分割の際に特定の相続人が現物の財産を相続する代わりに、他の相続人に現金などを支払う方法)」が一般的な方法です。

これらは税務上の問題や相続トラブルなど複雑な課題を含むため、専門家に相談しましょう。専門家に依頼することで、贈与税を発生させない分割方法の提案、公平な分割の実現、将来のトラブル防止など、さまざまなメリットが得られます。

通常、相続手続きには全相続人の署名・捺印と住所の記入が必要ですが、特に多数の金融機関での手続きが必要な場合、この作業は非常に煩雑です。

この負担を軽減するため、「代表相続人」を1名指定して手続きの権限を集中させることができます。遺産分割協議書で代表相続人を指定すれば、その1名の署名のみで手続きが可能になります。ただし、金融機関との事前調整が必要であり、不適切な協議書では手続きが認められません。

また、預貯金の分配方法や手数料負担など、詳細な取り決めも必要となります。専門家に依頼することで、金融機関との調整から分配方法まで、適切なサポートを受けることができます。

死亡退職金や生命保険金は受取人があらかじめ指定されており、「みなし相続財産」に該当するため、遺産分割協議書への記載は不要です。

複数ページの場合、以下の手順で製本します。

※補足:印鑑の押し方について

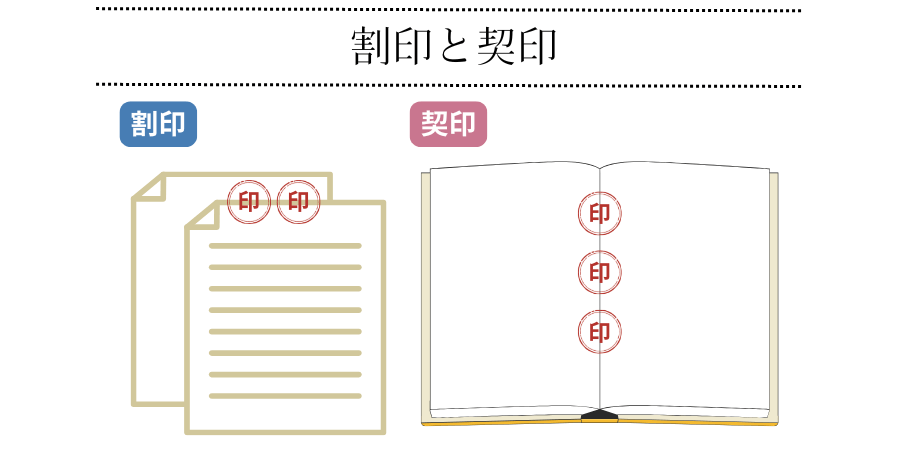

印鑑には「契印」と「割印」の2種類があります。これらは法的な義務ではありませんが、文書の信頼性を高めるために推奨されています。割印は相続人全員分の書面を重ねて押印し、全ページにまたがるようにします。2ページ以上の場合は、ページ間に契印を押印します。

捨印は書類の誤記を簡単に訂正できるようにするために押印するものであり、必須ではありません。また、訂正可能な範囲について明確な規定がないため、悪用されるリスクがあります。このリスクを防ぐため、捨印による訂正は誤字脱字のみに限定する規定を協議書内に設けることをお勧めします。

なお、司法書士などの専門家が関与する場合、その職責から捨印の悪用の心配は少ないため、一般的に捨印が使用されています。

遺産分割協議と協議書には相続人全員の承認が必要ですが、全員が一度に集まる必要はありません。相続人の一人が分割案を提案し、他の相続人から個別に同意を得ることも可能です。

また、相続人が一か所に集まれないときは遺産分割協議証明書を用意することができます。

遺産分割証明書とは、相続人が遠方に居住しており、全員の署名・押印が困難な場合に使用する文書です。遺産分割協議書と証明書は同等の法的効力を持ちますが、証明書は相続人ごとに個別の書類作成が可能なため、手続きがより簡便です。

協議書では1枚の書類に全員が署名・押印する必要がありますが、証明書では相続人ごとに分けて署名・押印することができます。

遺産分割証明書の例をご紹介します。なお、以下は相続人 山田花子の分であり、他の相続人も同様の書式で署名捺印し、相続人全員分の証明書が揃うことで遺産分割協議書と同等の効力を持ちます。

遺産分割証明書

被相続人 山田太郎

死亡年月日 令和○年○月○○日

本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番地

上記被相続人の遺産については、同人の相続人の全員において分割協議を行った結果、相続人 山田花子が以下の相続財産を取得したことを証明する。

1.相続人 山田花子が取得する財産

(1)○○市○○町○丁目○○番地 ○○平方メートル

(2)○○市○○町○丁目○○番地 木造瓦葺平屋建居宅 床面積○○平方メートル

(3)上居宅内にある家財一式

(4) ○○電力株式会社の株式○千株

(5)株式会社○○製作所の株式○百株

令和六年五月七日

○○市○○町○丁目○○番地 相続人 山田花子 印

海外在住の法定相続人が日本の住民票や印鑑証明を所持している場合は、郵送で実印の押印・署名を行うことができます。日本に住所がない場合は「サイン証明」が必要となります。

サイン証明発行手続き

海外在住の相続人がいる場合、手続きには相当な時間を要するため、十分な余裕を持って準備を進めましょう。

遺産分割協議書の形式に誤りがある場合、修正時に相続人全員の実印が必要となり、手続きが遅延してしまいます。そのため、遺産分割協議書は最初から正確に記載することが重要です。

遺産分割協議書は相続人全員分の部数を作成し、各自で保管します。紛失した場合は、他の相続人が保管している原本を借りて手続きを進めることができます。

ただし、原本の再作成には全相続人の調印が必要となり、協力が得られない場合は再発行できません。そのため、紛失を防ぐために金庫などの安全な場所での保管が必要です。

相続人全員分の原本を作成し、それぞれが1部ずつ保管します。不動産のみの相続の場合、相続する人が原本を保管し、他の相続人はコピーを保管します。なお、公証役場で公正証書にした場合、原本は20年間公証役場で保管されます。

遺産分割協議書は記載された財産にのみ適用されます。そのため、新たに発見された財産については、改めて協議書を作成する必要があります。相続人が集まることが難しい場合は、事前に「後日見つかった遺産の取り扱い」について協議書に明記しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいる場合、まずは話し合いによる解決を試みましょう。話し合いでの解決が難しい場合は、弁護士を通じて法的な解決を目指します。

遺産分割協議書は一度成立すると白紙に戻すことができません。履行を強制する場合は、調停、訴訟、強制執行の順で進めることになります。この種の紛争では調停が第一段階となるため、まずは調停の申立てから始めることをお勧めします。

遺産分割協議書とは、すべての相続人が遺産分割について合意した内容をまとめた重要な書類です。これにより、相続財産の権利関係を明確にし、将来の紛争を防ぐことができます。

本記事で紹介したひな型を参考に、遺産分割協議書をぜひ作成してみてください。

なお、遺産分割協議書は相続人自身で作成できますが、相続税申告に必要な書類であるため、不備があれば重大な問題となる可能性があります。

ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室