相続専門コラム

「マイナンバーは相続税申告で必要なのかな?」「マイナンバーってどうやって確認すればいいの?」「できればマイナンバーを申告書に記載したくない……」

こうした疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、マイナンバーが相続税申告で必要な理由、相続税申告書への記載方法、税務署から求められる本人確認書類、マイナンバーの概要から相続税申告に与える影響まで分かりやすく解説します。

本記事によって、相続税申告におけるマイナンバーの取り扱いについて必要な知識を得る一助となれば幸いです。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

結論から申し上げますと相続税を申告する際、マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。なぜなら、国税庁が以下のように明記しているからです。

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。

引用:国税庁 | 番号制度概要に関するFAQ

マイナンバーは比較的新しい制度であるため、個人情報の記載に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、相続税申告時の記載は法律で定められているため、必ず申告書に記入する必要があります。ただし、国民のマイナンバー制度への理解度を考慮し、マイナンバーの記載がない場合でも税務署は申告書を受理しています。

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

引用:国税庁 | 番号制度概要に関するFAQ

現在はマイナンバーの記載がなくても申告書が受理されていますが、これは制度の普及期間中の一時的な措置にすぎません。法律で義務付けられているため、必ず記載しましょう。

マイナンバーを相続税申告書に記載する主な理由は、行政手続きの効率化と重複申告の防止です。税務署は関連情報を迅速に照会でき、税務調査の精度も向上します。

2018年から新規開設した預貯金口座がマイナンバーと紐付けられ、税務署は相続財産・贈与財産・給与・年金・配当金などの情報を照会できるようになりました。

これにより政府の税務調査の効率が向上し、特に預金残高が多い被扶養者や投資取引が活発な人、収入に比べて死亡時の財産が少ない人などは調査対象となりやすくなっています。

資産を誤魔化して申告することはできないため、「相続人を増やす」「財産評価額を下げる」「借金の活用」「生前贈与」「生命保険の活用」など、計画的に相続税対策を進めることが重要です。

結論として、相続人はマイナンバーの記載が必要ですが、被相続人は記載が不要です。

<マイナンバー記載の要否>

| 種別 | 記載の要否 |

|---|---|

| 相続人 | 必要 |

| 被相続人 | 不要 |

相続税申告書には全ての相続人のマイナンバー情報が必要です。複数の相続人がいる場合、マイナンバー情報の収集が遅れると申告期限に間に合わないリスクがあります。期限に遅れると加算税や延滞税が発生するため、できるだけ早めに必要なマイナンバー情報を集めましょう。

被相続人のマイナンバーは死亡時に失効するため、記載は不要です。

マイナンバーが相続税申告に必要である事を確認した上で、マイナンバーの確認方法と相続税申告時にどう利用するのかについて詳しく見ていきましょう。

マイナンバーの確認方法は複数ありますが、主に以下の書類で確認することができます。

| 書類 | 確認方法 |

|---|---|

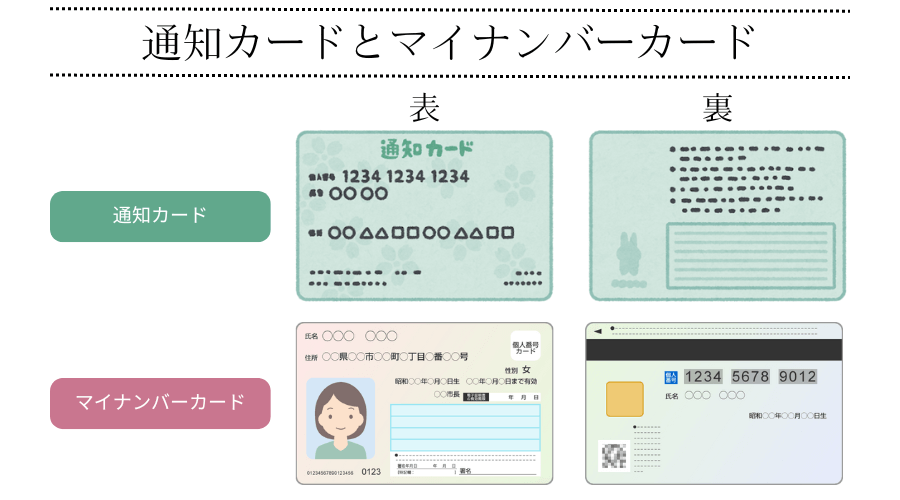

| マイナンバーカード | マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に12桁の番号が記載されており、そこで確認できます。このカードは個人が申請することで発行されます。 |

| 通知カード | 通知カード(マイナンバー通知カード)に記載された12桁の番号でも確認が可能です。この通知カードは2015年10月より各自治体から簡易書留にて送付されています。 |

| 住民票の写し | 住民票の写しや住民票記載事項証明書でもマイナンバーを確認することができます。 |

相続税申告の提出時には税務署での本人確認が必須です。なりすましを防止するために、マイナンバー提供時には次の2つの確認が求められます。

上記の確認方法は以下3つのパターンに分かれており、「マイナンバーカードを所持しているかどうか」「申告書を本人が提出するかどうか」によって方法が異なります。

以下で、それぞれのパターンについて詳しく解説します。

カード1枚で番号確認と本人確認の両方が可能です。

相続税申告書に添付する場合は表面と裏面の両方をコピーします。なお、税務署で直接提出する場合はカードを持参するだけで確認が完了します。

なお、e-TAXによる電子申告の場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

「番号確認書類(通知カード等)」と「身元確認書類(運転免許証等)」の2つを用意します。

通知カードの住所や氏名に変更がある場合は変更内容を併記するか、マイナンバーカードの提供をお勧めします。マイナンバーカードの申請は郵送・パソコン・スマートフォンから可能です。詳細は「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。

なお、e-TAXによる電子申告の場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

代理人に依頼する場合、以下の確認が必要となります。

また、これらの確認について、具体的には以下の書類が必要です。

このように、税理士などの代理人に相続税申告書の提出を依頼する際は、申告者本人のマイナンバーカードの写しを代理人に提供する必要があります。マイナンバーは重要な個人情報となるため、信頼できる代理人(税理士等)を選びましょう。

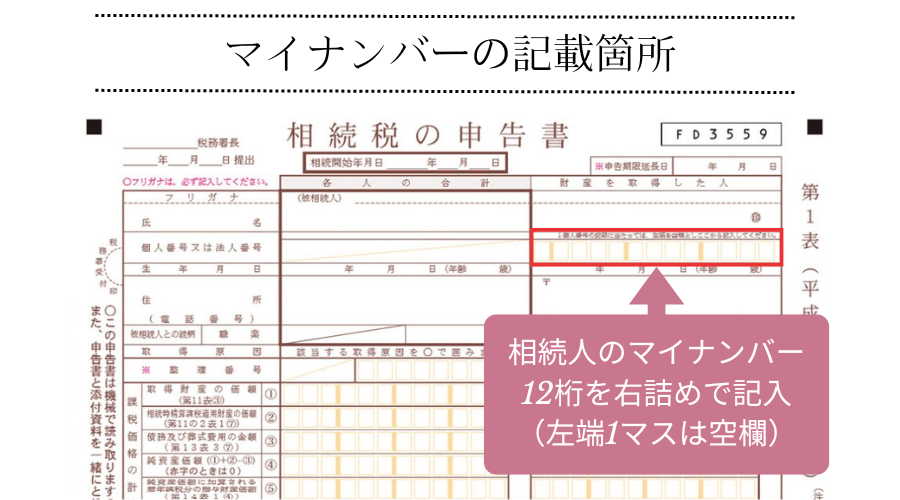

相続税申告書の第1表、財産取得者の氏名欄下に記載欄があるので、相続人のマイナンバー12桁を右詰めで記入します(左端1マスは空欄)。前述の通り、被相続人(故人)のマイナンバーは記載不要です。

申告者だけでなく全相続人のマイナンバー情報が必要となるため、事前に他の相続人の情報も収集しておきましょう。法人の場合、13桁の法人番号を記入します。

記載を間違えた場合は該当箇所に二重線を引き、余白に訂正内容を記入します。訂正印は不要です。

相続税申告では、複数存在する相続人のマイナンバーを1つの書類に記載することになります。ただし、他の相続人のマイナンバーが記載された書類の控えを保管することは、番号法20条により禁止されています。そのため、控えにはマイナンバーを記載しないよう十分注意してください。

「マイナンバー」は、日本国内の住民票を持つ全住民に割り当てられた12桁の個人番号で、社会保障、税、災害対策の手続きに使用されます。2016年から行政手続きでの利用が開始されました。

マイナンバーは税務署、行政機関、勤務先、金融機関などで必要となります。主な用途は、税務関連(給与受取、NISA口座、証券取引など)、社会保障手続き(生活保護、雇用保険、健康保険など)、各種行政手続きです。

マイナンバーは相続税以外の申告にも必要です。贈与税申告、所得税申告(扶養家族分も含む)、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書、各種支払調書などにも記載が求められます。

また、預貯金口座への紐付けも開始されており、将来的には銀行取引でのマイナンバー提出が義務化される可能性があります。

マイナンバーの活用により、次のような情報確認や各種手続きがスムーズになります。

| 手続きの種類 | マイナンバーの活用でスムーズになること |

|---|---|

| 年金・保険情報 | 年金記録や健康保険加入状況の確認 |

| 各種申請 | 転居届、年金請求、医療費控除申告等の申請 |

| 証明書取得 | 住民票や課税証明書等の発行 |

| 災害情報確認 | 避難所、安否情報の確認(マイナポータル) |

マイナンバーカードは、マイナンバーの情報をICチップ搭載のカードにしたものです。申請は任意で、現在も申請していない人が多くいます。このカードには住所・氏名・生年月日など基本情報が記載され、健康保険証としても使えます。2024年12月2日以降は健康保険証がマイナンバーカードに一体化されるため、注意が必要です。

マイナンバーカードは本人確認の手続きを簡素化し、必要書類を大幅に削減できます。コンビニでの各種証明書取得も可能です。行政手続きの手間が大きく省けるため、次のような手続きや証明書取得がよりスムーズになります。

| 手続きの種類 | マイナンバーカードの活用でできること |

|---|---|

| マイナンバーの証明 | マイナンバーを証明する公的書類として使用できる |

| 本人確認 | 1枚で本人確認が完了する |

| 各種証明書の取得 | コンビニで住民票や印鑑登録証明書が取得できる |

| 健康保険証 | 対応医療機関で保険証として使用できる |

| オンラインサービス | 口座開設など、各種オンライン取引に利用できる |

通知カードは、マイナンバーを記載した紙製のカードで、住民票の基本情報が記載されています。本人確認書類としては使えず、本人確認を求められた場合は運転免許証やパスポートを使用する必要があります。以下の通り、マイナンバーカードとは外観が異なります。

マイナンバーカードや通知カードを紛失した場合は、自治体窓口で住民票の写し(マイナンバー記載)を取得するのが最も簡単な確認方法となります。

マイナンバーカードの再発行は3週間~1か月かかりますが、住民票の写しは最短即日で取得可能です。なお、通知カードの再発行はできません(2020年5月廃止)。

マイナンバー未記載の場合に税務署から連絡がくる場合もありますが、税務職員が電話でマイナンバーを確認することはないので、不審な電話があった場合は十分注意してください。近年、電話でマイナンバーを聞き出そうとする詐欺事件が増加しています。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。 ただし、その場合でも、税務職員が直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

海外移住で住民票を返納した相続人はマイナンバーが付与されていないため、記載は不要です。

マイナンバーは死亡届提出後に自動的に失効するため、返納手続きは不要です。返納を希望する場合は市区町村役場で手続き可能ですが、各役場の受付状況を事前に確認してください。

相続税の申告書作成時、複数の相続人間でマイナンバーを記載・共有することは、番号法上の特定個人情報の提供には該当せず、相続人間での本人確認も不要です。

ただし、税務署への提出時は各相続人の本人確認書類の写しが必要です(e-Taxを除く)。窓口提出の場合は、本人確認書類の提示でも可能です。

法人番号の記載が必要なのは、法人番号の指定・通知を受けている、人格のない社団又は財団が財産を取得した場合です。

相続税申告において、マイナンバーの記載は法律で義務付けられています。現在はマイナンバー未記載でも受理されますが、税務署からの問い合わせにつながる可能性があります。

相続税申告は期限があり、提出の遅れはペナルティの対象となることもあります。相続税申告書には全ての相続人のマイナンバーを記載する必要があるため、早めに情報を集めることが重要です。

なお、マイナンバー提供時の本人確認書類の要件は、申告者がマイナンバーカードを持っているかどうか、代理人(税理士等)が提出するかどうかによって異なります。マイナンバーカードを所持していると必要書類が少なくなり、申告手続きがスムーズに進みます。

一方で、マイナンバーは個人情報の中でも特に慎重に取り扱うべき情報です。他の相続人のマイナンバーが記載された書類の保管やコピーは禁止されているため、適切に管理する必要があります。

ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室