相続専門コラム

相続で故人の個人事業を引き継ぐ際は「青色申告」に関する確認が必要です。

青色申告は事業において税金の優遇を受けられる制度ですが、相続で自動的に引き継がれるものではありません。事業を相続した後に優遇措置を受けるためには、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

本記事では、事業の相続で確認すべき青色申告とは何か、白色申告との違い、青色申告承認申請書の書き方を解説します。提出時の注意点も案内するため、亡き家族の事業を引き継いだ人はぜひ参考にしてください。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

亡くなった人(被相続人)が所定の事業所得・不動産所得または山林所得が生じる業務を行っていた場合、その取引記録は帳簿に記載して保存する義務があります。

帳簿への記録方法には「白色申告」と「青色申告」があり、後者は税制優遇が手厚い制度です。どちらを使うかで税務処理が大きく異なるため、事業を引き継ぐ際は必ず申告方法(帳簿の付け方)を確認しましょう。

原則として、すべての事業者は白色申告の対象ですが、事前に届出を出せば青色申告の適用を受けられます。両制度の主な違いを下記表にまとめました。

| 白色申告 | 青色申告 | |

|---|---|---|

| 届出 | 不要 | 必要 (青色申告承認申請書の提出) |

| 帳簿 | 単式簿記 | 複式簿記 ※10万円控除は簡易記帳可 |

| 青色申告特別控除 (課税所得から所定の控除額を差し引ける) | なし | 【控除額と要件】 ・10万円:簡易記帳+損益計算書 ・55万円:複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告 ・65万円:55万円控除の要件+e-Tax申告または優良電子帳簿保存※ |

| その他の特典 | なし | ・青色事業専従者給与の経費算入 ・純損失の繰越しおよび繰戻し ・少額の減価償却資産の経費算入 など |

※現金主義による所得計算の特例を受けている人や、事業的規模ではない不動産貸付業を営む場合、55万円・65万円の特別控除を受けることはできません。

単式簿記とは、家計簿のように現金の出入りを時系列で記録する方法です。対して複式簿記は、企業会計のように取引を貸方・借方に分け、2面的に記録する複雑な帳簿方法です。

青色申告は記帳の手間が増えますが、青色申告特別控除や経費算入などの特典によって、所得税の負担を大きく軽減できます。市販の青色申告ソフトを使えば入力は効率化できるため、節税効果を期待する人は検討してみるとよいでしょう。

事業規模が小さい場合、青色申告の「10万円控除」を活用するだけでも一定の節税効果があります。

被相続人が受けていた青色申告は、相続で自動的に引き継がれるわけではありません。

事業を引き継いだ相続人が被相続人と同様に青色申告の適用を受けるには、改めて「青色申告承認申請書」を提出し、税務署の承認を受ける必要があります。

青色申告承認申請書の提出期限は、被相続人の死亡日や青色申告の有無などで異なるため、注意が必要です。

【被相続人が青色申告を受けていた場合】

【被相続人が白色申告だった場合】

「業務を引き継いだ日」は、相続発生日です。

下記のいずれかの方法で提出できます。

もっとも早い方法は(1)の電子申請ですが、e-Taxの利用は事前届出が必要です。e-Taxの利用経験がなく慣れていない、または急いでいる際は、(3)の方法で所定の申請書をダウンロードして記入し、税務署に持参する方法がスムーズです。

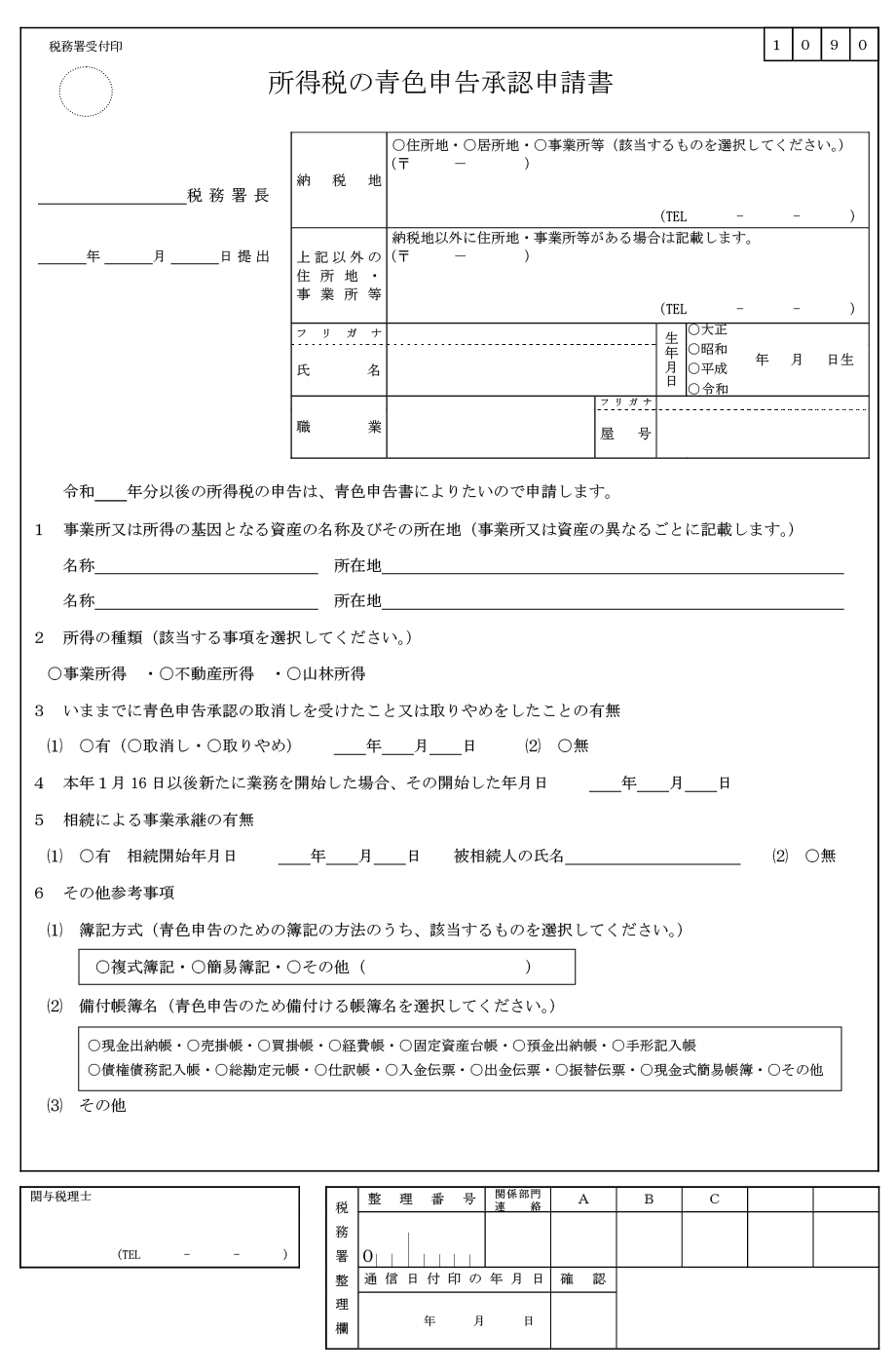

申請書は一見すると複雑に思えますが、実際の記入事項はシンプルです。下記のとおり書き進めていきましょう。

所轄の税務署と申請書の提出日、青色申告を受けたい年分を記入します。なお、所轄の税務署がわからない人は国税庁の「国税局・税務署を調べる」ページで確認してください。

相続人の氏名や生年月日などの情報を記入します。

「納税地」は、自宅と開業届の提出事業所が同じ人は「住所地」に印を付けます。国内に住所がないものの日本で納税する場合は「居所地」に、オフィスがある場合はその[事業所]に印を入れ、その住所を記入してください。

「職業欄」には引き継いだ事業の内容を、他に本業がある場合はその内容もあわせて記入します。「屋号」がある場合は記入しますが、なければ空欄でかまいません。被相続人が使っていた屋号がある場合、名前をそのまま引き継ぐことが可能です。

「名称」には事業の収入・所得が生じるお店や不動産の名前を、「所在地」にはその住所を記入します。賃貸アパートの相続であれば、アパート名とその所在地を書いてください。

「事業所得」「不動産所得」「山林所得」該当する所得に印を付けます。

「有」であればその詳細を書き、「無」であれば印を付けます。相続で初めて青色申告承認申請をする場合、当然ながら「無」になるはずです。

その年の1月16日以降に相続で事業を引継、業務を始めた場合の開始日を記入します。

亡くなった日がその年の1月1日~15日の場合、申請書を提出する前年よりも前である場合、本項は空欄でかまいません。

相続で事業を受け継いだ場合は「有」に印を付け、詳細を記入します。「相続開始年月日」は亡くなった日、「被相続人」は今回の相続で亡くなった先代の事業者を指します。

下記表のとおり印を付けます。

| 10万円控除を受ける場合 | 55万円・65万円控除を受ける場合 | |

|---|---|---|

| (1)簿記方式 | 「簡易簿記」に印を付ける | 「複式簿記」に印を付ける |

| (2)備付帳簿名※ | (例:不動産賃貸業の場合) 「現金出納帳」 「経費帳」 「固定資産台帳」 に印を付ける | (例:不動産賃貸業の場合) 「現金出納帳」 「売掛帳」 「買掛帳」 「経費帳」 「固定資産台帳」 「預金出納帳」 「総勘定元帳」 「仕訳帳」に印を付ける |

※備え付ける帳簿類は状況に応じて異なります。

ちなみに、ここで印を付けた帳簿を必ず使わなければならないというルールはありません。

青色申告承認申請書を提出する際の注意点を解説します。

青色申告は遺産分割協議が成立する前でも申請可能です。協議が長引きそうな場合は、必要に応じて青色申告承認申請書だけでも提出しておくとよいでしょう。

たとえば、相続財産に賃貸物件がある場合、遺産分割協議の成立にかかわらず毎月一定の賃貸収入が発生します。このとき発生した賃貸収入は相続財産にはならず、各相続人それぞれの所得として扱われます。賃貸収入の金額によっては、遺産分割前でもそれぞれの相続人に所得税の確定申告義務が生じるため、注意してください。

未分割資産でも多額の収入が発生する場合には、将来の節税効果を考え、すべての相続人が申請書を出しておくと安心です。最終的に賃貸物件の相続人が1人に確定した場合でも、青色申告はそのまま継続できます。

相続した事業において、家族(相続人の配偶者や親族)を従業員とし、給与を経費計上したい場合は、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。

【提出期限】

家族を従業員として雇用し、青色事業専従者給与を経費にする年の3月15日までが期限です。

【提出方法】

青色申告承認申請書と同様で、e-Taxまたは税務署への持参・郵送によって提出します。

被相続人が適用を受けていたからといって、相続人も必ず青色申告にする必要はありません。同じ事業を承継した後に青色申告を選ぶかどうかは任意です。

とはいえ、実際に事業所得を得ている人のうち6割は青色申告の適用を受けています。

国税庁の統計※によれば、令和5年(2023年)の事業所得者は376.7万人です。そのうち青色申告者は246.6万人で、その数は事業所得者全体の6割を超えています。不動産所得者においては全体152.8万人のうち、7割近く(104.2万人)が青色申告者です。

このように、多くの人が青色申告を受けていて、活用メリットを享受している実態があります。引き継いだ事業の見通しや所得金額をふまえて、節税の必要性があれば青色申告を検討してみてください。

出典:国税庁「令和5年度 2 直接税」より「2-2 所得階級別人員」

青色申告承認申請書を提出していても、いざ事業を始めると、帳簿付けが負担に感じる場合もあるでしょう。そんなときは、後で白色申告に変更する方法が2つあります。

一時的に負担を感じている場合は1を使用してみて、帳簿の負担コストと節税コストを比べてみましょう。事業規模が小さく、青色申告による節税コストより負担コストが上回ると感じたら、白色申告に戻す選択もあります。

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室