相続専門コラム

故人が生前保有していた収益不動産を相続するとき、未収家賃の扱いで迷うケースは少なくありません。

未収家賃とは、故人が生前受け取るはずだった家賃収入を指します。家賃を回収しないまま相続が発生してしまうと、その未収家賃は相続税の課税対象になるため注意しましょう。

本記事では、相続発生後の家賃収入の扱いについて詳しく解説します。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

亡くなった人(被相続人)の収益不動産を相続したとき、未払いの家賃があれば、たとえ未回収でも「未収家賃」として相続税の課税対象に含めなければなりません。

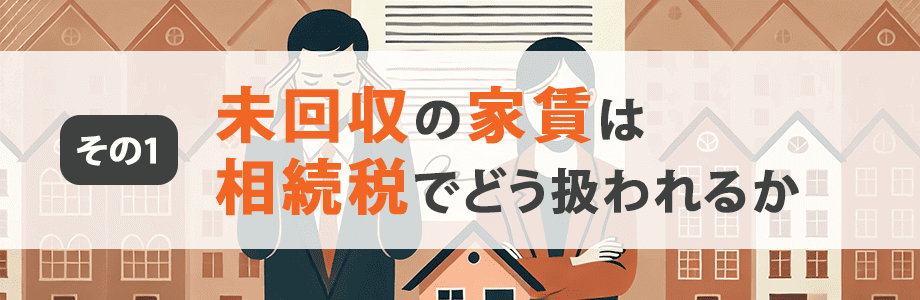

未収家賃とは、相続開始日(被相続人の死亡日)までに支払期日が到来している家賃を指します。本来この家賃を受け取るのは被相続人ですが、未回収のまま死亡してしまうと、その未収家賃を回収(請求)する権利は相続人に引き継がれるのです。

【未収家賃の要件】

ここでの「支払期日」とは、貸主と借主の間で締結された賃貸借契約書に記載されている家賃支払日を指します。契約によって支払期日が前払いのケースと後払いのケースがあり、支払方法によって取扱いが異なる点に留意しましょう。

なお、未収家賃とあわせてよく使われる用語に「前受家賃」があります。これは、半年分や1年分の前受け家賃を経理ソフトで計上する際の勘定科目です。すでに受け取った家賃であり、未回収の家賃を指す未収家賃とは意味が異なる点に留意しておきましょう。

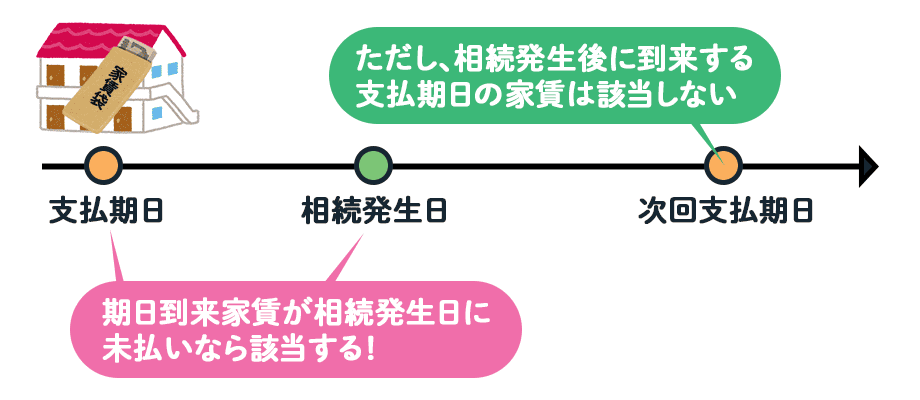

一般的な収益不動産の家賃は、当月分を前月末日までに支払う前払い方式か、当月分の家賃を当月末日までに支払う後払い方式かに分かれます。

【例】

たとえ相続発生日が同じでも、未収家賃に該当するかどうかは家賃の支払方法によって異なります。収益不動産の相続が発生したら、まずは契約書で支払方法と支払期日がどうなっているのかを確認してみてください。

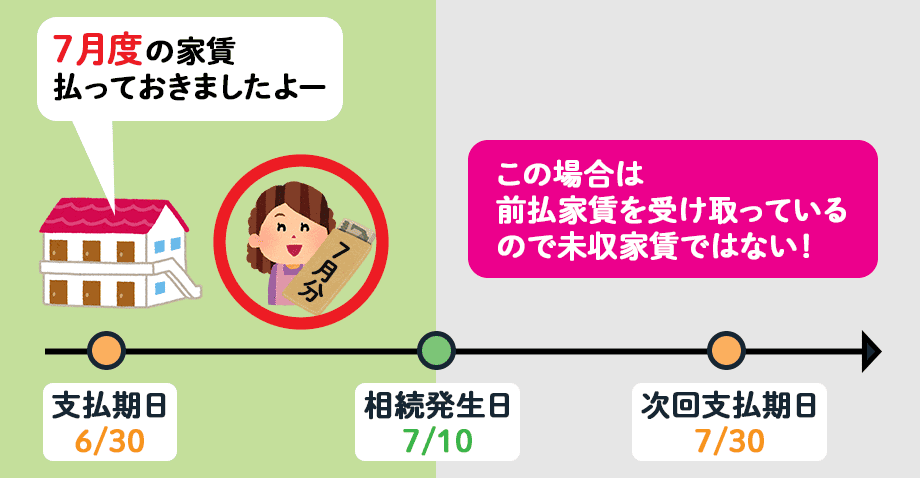

前家賃で相続が発生した場合、家賃の扱いがどうなるのかを見てみましょう。

相続発生時点で、借主はすでに前払いの家賃を支払い済みのケースです。

この場合、当月家賃(7月家賃)は6月30日に支払い済みのため、未収家賃という取扱いにはなりません。当月家賃8万円はおそらく被相続人の銀行口座に預貯金として含まれているため、預貯金として相続手続きを行います。

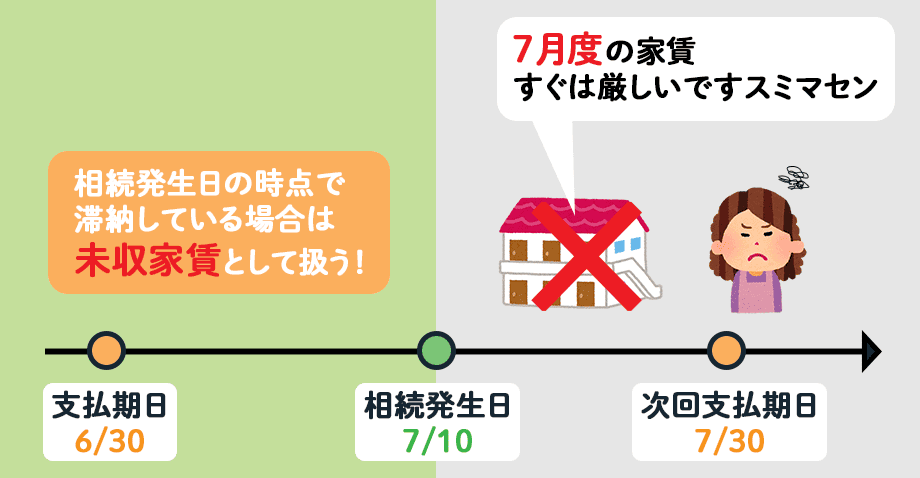

相続発生日の7月10日時点で、当月家賃(7月家賃)の支払いが確認できないケースです。

支払期日6月30日を過ぎても支払いがなく、その後7月10日までに家賃支払いが確認できていない場合、この当月家賃8万円は未収家賃として相続財産に含めます。滞納月が7月だけではなく数か月に及ぶ場合は、数か月分の家賃をすべて未収家賃として扱います。

家賃回収の有無に関わらず未収家賃に含めるため、実際にはまだ受け取っていない家賃でも相続税の課税対象になる点に注意しましょう。

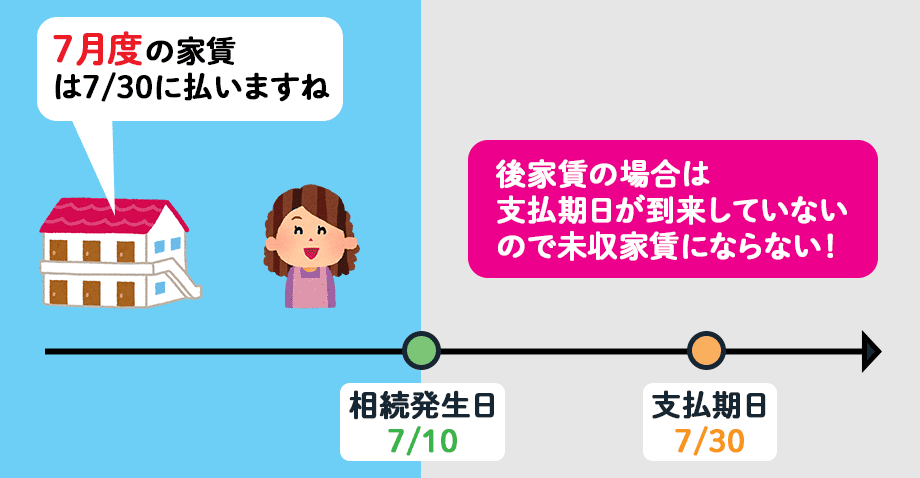

後家賃で相続が発生した場合、家賃の扱いがどうなるのかを見てみましょう。

後家賃方式の場合、当月家賃の支払期日は7月30日です。

後家賃だと、7月10日の相続発生時点で当月(7月)分の支払期日が到来していません。この場合、当月家賃は未収家賃という扱いにはならず、相続人の財産として扱います。

このとき、当月(7月)家賃8万円を日割り計算する必要はありません。相続発生時点で支払期日が到来していない家賃は、相続発生後、全額を相続人の財産として取扱います。

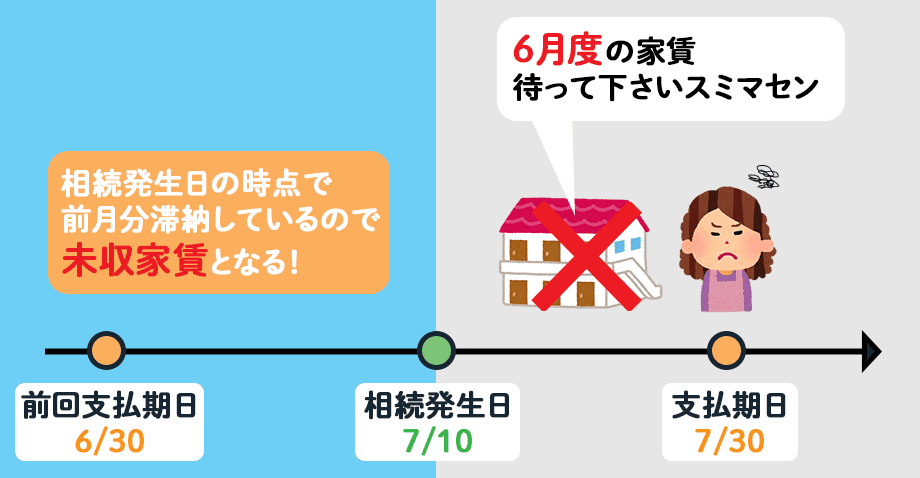

では、7月10日時点で前月家賃(6月家賃)の支払いを滞納しているとどうなるしょうか。この場合、相続発生時点で支払期日が到来している6月家賃は未収家賃として扱います。6月家賃の滞納分8万円は、回収の有無にかかわらず未収家賃として相続財産に含めてください。

なお、相続発生日以降に到来する7月家賃8万円は、相続人の財産として取扱います。

先述のとおり、相続発生日以降に支払期日が到来する家賃は、基本的に相続人の財産として扱います。

未収家賃は相続財産に含めますが、相続発生日以降の家賃はすべて相続人の財産です。よって、相続人が受け取った家賃は相続税ではなく、所得税の課税対象になります。

ただし、相続人が複数人いる場合は収益不動産を含めた遺産について、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議が成立するまでに発生した家賃収入については、以下のとおり扱いに気を付けてください。

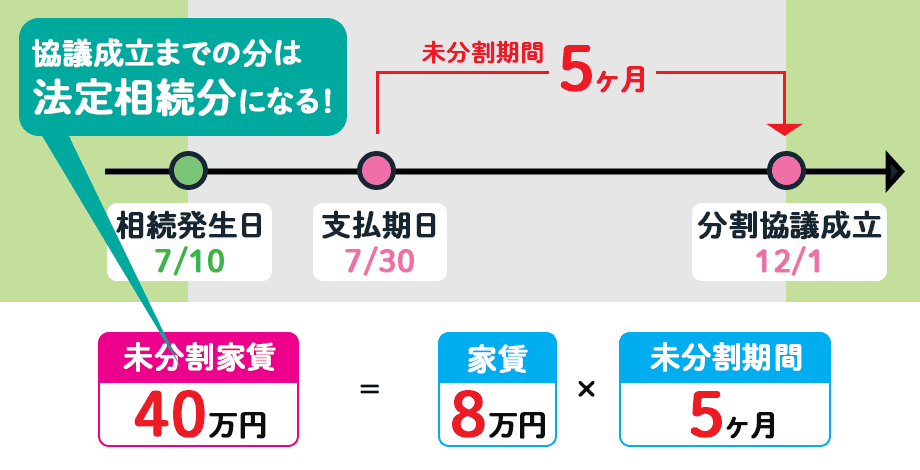

相続発生日以降の家賃は基本的に相続人の財産ですが、遺産分割協議の成立前だと正式な相続人が決まっていない状態です。このように未分割の不動産から発生した家賃収入については、遺産分割協議が成立するまで法定相続分で各相続人が取得することになります。

【未分割不動産の家賃の扱い】

この場合、未分割不動産だった5か月分の家賃40万円は、各相続人がそれぞれ法定相続分を受け取ります。

実務的に誰か1人が不動産を代表管理している場合であっても、基本的には3人それぞれが法定相続分を受け取ったものとして所得税・住民税の申告をします。なお、家賃収入から経費を差し引いた不動産所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は金額にかかわらず必要です。

確定申告の有無については状況によって異なるため、税務署や税理士等に確認してください。

未収家賃を相続する際は、以下3つのポイントに気を付けてください。

家賃が後払い方式だと、相続発生日の後に当月家賃の支払期日が到来します。

このとき、「前月の支払期日から相続発生日までの既経過家賃は相続財産に加えるべきでは?」と思うかもしれません。ここについては国税庁の通達があり、“支払期日未到来の既経過家賃は相続税の課税価格に算入しなくて差し支えない”としています。

したがって、相続発生日までの家賃を日割り計算して相続財産に加える必要はありません。相続財産に加えるかどうかは、相続発生日において支払期日が到来しているか否かで判断します。

参考:国税庁「支払期日未到来の既経過家賃と相続財産」

前家賃方式だと、対象月になる前に家賃が振り込まれるため、経理上では一旦負債として扱われることがあります。このことから、「相続発生前に受け取っている前家賃があれば、相続税の計算において債務控除の対象になるのでは」と思うかもしれません。

しかし、前家賃は返還すべき義務があるようなものではないため、債務控除の対象にはなりません。収益不動産の相続税計算で債務控除の対象になるものとしては、ローンの借入金残額や対象物件の水道光熱費などがあります。前家賃は対象にならないため注意しましょう。

未収家賃(滞納家賃)の請求にも時効があり、現行の民法では、家賃・地代の消滅時効は「5年」とされています。

未収家賃を相続税の課税対象に含めていても、消滅時効が成立してしまえば家賃を回収できません。実際は受け取れない家賃に対して税負担が発生してしまう事態を避けるためにも、時効の成立にはくれぐれも気を付けてください。

未収家賃の消滅時効の進行を止めるためには、借主に口頭で請求するだけでは意味がありません。内容証明郵便で請求する、裁判所の手続きを通じて請求するなどの措置をとる必要があります。収益不動産を相続した際に長期の滞納が判明したら、時効の進行を止めるためにまずは内容証明郵便を送付しましょう。

回収の有無にかかわらず、未収家賃は相続財産に加えなければなりません。相続税評価の際は国税庁の財産評価通達208に沿って、受け取れるべき家賃収入の金額を評価額とします。

仮に未収家賃が200万円発生しているとすれば、200万円を他の相続財産にそのまま加えて評価することになります。

参考:国税庁「財産評価通達208」

ここでは、相続財産に未収家賃が判明したときの相続税額の計算の流れを簡単に解説します。

【相続税の計算の流れ】

1.相続税の課税遺産総額を計算する

相続税の課税価格に未収家賃を加算し、非課税財産や基礎控除額等を差し引いて相続税の課税遺産総額を計算する

2.相続人全員分の「相続税の総額」を計算する

1で算出した課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の相続税額を仮計算し、これを合計して「相続税の総額」を計算する

3.各相続人の実際の相続税額を計算する

2で算出した「相続税の総額」を、各相続人の実際の相続割合で按分。その後、相続人ごとに税額控除等を差し引き、最終的な納付税額を計算する。

未収家賃の加算は最初のステップで行い、すべての財産の課税価格を求めた後に基礎控除額等を差し引きます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、仮に法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)であれば基礎控除額は4,800万円です。

課税遺産総額が基礎控除額(4,800万円)以下の場合、相続税がかかることはなく、申告も不要です。まずはざっくりとした相続財産を求め、基礎控除額を上回るかどうか確認してみてください。相続税の計算ステップはこちらの記事でも解説しています。

未収家賃や対象不動産などを含めた課税遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。未収家賃の申告には、相続税申告書【第11表の付表4(その他の財産用)】を利用してください。

第11表は令和6年1月分以降から新しい様式に代わり、以前は1枚だった表が5枚に分割されました。

その他、詳しい記入方法はこちらのページでも解説しているため参考にしてください。

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室