相続専門コラム

「個人年金にも相続税はかかるのだろうか?」「非課税になる制度はないのかな?」「お得な受け取り方はないの?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、個人年金保険は相続税の対象になるのか、非課税枠は適用されるのか、相続税評価額の計算方法、年金方式と一時金方式はどちらがお得に受け取れるのかまで分かりやすく解説します。

本記事を読んで頂ければ、個人年金保険を適切に相続するために必要な知識を得ることができるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

まずはじめに。結論からお伝えしますが「個人年金保険(私的年金)」は相続税の課税対象です。

年金は大きく「公的年金」「私的年金」「生命保険金(死亡保険金)」の3つに分類されます。「公的年金」に相続税はかかりませんが、「私的年金」と「生命保険金(死亡保険金)」には相続税が課税されます。

| 区分 | 種類 | 非課税枠 | 相続税 |

|---|---|---|---|

| 公的年金 | 年金受給権 | なし | 非課税 |

| 私的年金 | 確定拠出年金 (個人型/企業型) | あり (死亡退職の場合) | 課税 |

| 私的年金 | 個人年金保険 | あり (死亡給付の場合) | 課税 |

| 生命保険金 | 死亡保険金 | あり | 課税 |

「私的年金」は「公的年金」を補完する制度で、「個人年金保険(保険会社が提供する年金型の保険商品。将来の年金として受け取ることができる)」もその一つです。これらは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。これは年金受取権(年金を受け取る権利)を相続するためです。

ただし、非課税枠の適用により、相続税の課税対象とならない場合も存在します。

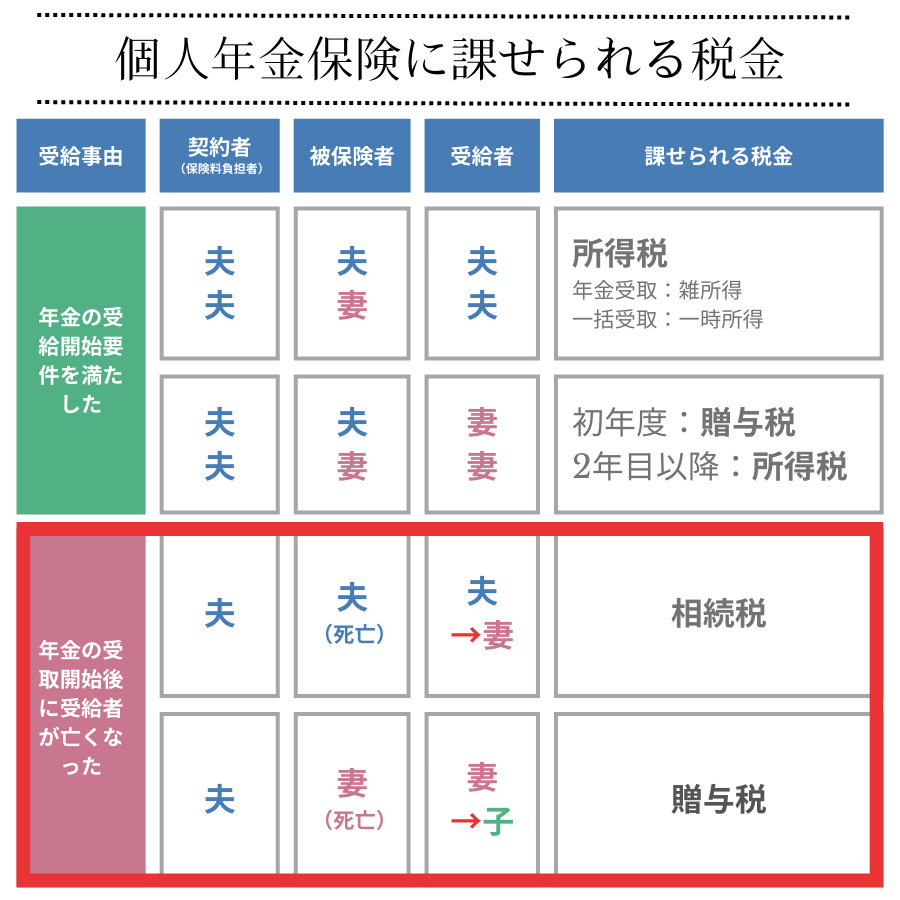

個人年金保険の受取時にかかる税金は、以下の表のように契約形態によって異なります。

個人年金保険の受給者が亡くなって遺族が引き継ぐ場合、上記の表にあるように「相続税」あるいは「贈与税」が課税されます。契約者と被保険者が同じ場合は「相続税」が、契約者と被保険者が異なる場合は「贈与税」が適用されます。

結論から言えば、「死亡給付金」には非課税枠適用が適用されますが、「年金受給権」には非課税枠は適用されません。なお、「死亡給付金」の非課税枠は、契約者と被保険者が同じ場合、かつ、受取人が法定相続人である場合にのみ適用されます。

契約者と被保険者が同じ場合、年金受給開始前に被保険者(契約者)が亡くなった際に、遺族に対して死亡給付金が支給されることがあります。前章で説明したように、契約者と被保険者が同じ場合は相続税が課されますが、この死亡給付金には非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例として、配偶者と子ども3人の計4人が法定相続人の場合を考えてみましょう。

非課税限度額 = 500万円×4人=2,000万円 となります。

この場合、すべての法定相続人が受け取った保険金の合計が2,000万円以下であれば相続税は非課税となります。2,000万円を超える部分についてのみ、相続税が課されます。

例えば、被保険者が亡くなった際に受け取った保険金の合計額が3,000万円の場合、非課税枠2,000万円を超えた部分の1,000万円が課税対象となります。

また、相続税には基礎控除額が設けられています。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

今回の場合、基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4) = 5,400万円となります。そのため、課税対象となる保険金1,000万円を含めた相続財産の合計額が基礎控除額5,400万円以下であれば、相続税は課税されません。

なお、法定相続人以外が受取人になると、非課税限度額は適用されません。また、契約者と被保険者が異なる場合は贈与税の対象となり、この非課税枠は適用されません。

確定年金において契約者・被保険者・受取人が同一人物の場合、年金受給開始後の受給期間中に死亡した際は相続人が受給権を引き継ぎます。この年金受給権は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、死亡保険金のように非課税枠の適用はありません。

年金受給権の相続税評価額は、以下のいずれか高い金額が対象となります。

年金受給権を取得した場合、年金方式(毎年一定額を受け取る)または一時金方式(一括で受け取る)のいずれかを選択します。この選択により、所得税の課税方法が異なります。

相続が発生した年に受け取る個人年金保険は、すべて相続税の対象となります。一方、相続の翌年以降に受け取る個人年金保険については、所得税の計算対象に含まれます。

年金方式は運用益によって総受給額が増え、初年度分だけが相続税の対象になるため、税負担の軽減が期待できます。ただし、翌年以降は所得税の対象となって確定申告が必要となり、収入が増加することで健康保険料や医療費負担が上がる可能性もあります。

一方、一時金方式は運用益がないため総受給額は低くなって全額が相続税対象となりますが、確定申告は不要です。どちらを選択するかは個々の状況次第ですが、急いで資金が必要でない場合は、長期的により多くの金額を確保できる年金方式をお勧めします。

個人年金保険は相続税の課税対象ですが、死亡給付金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。

また、個人年金保険は契約形態によって課税方法が異なり、契約者と被保険者が同一人物の場合は「相続税」が、異なる場合は「贈与税」が適用されます。

受給権取得時には「年金方式」か「一時金方式」のいずれかを選択できます。早急に資金が必要でない場合は、長期的な運用メリットがある「年金方式」がお勧めです。

年金の相続は非常に複雑なので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室