相続専門コラム

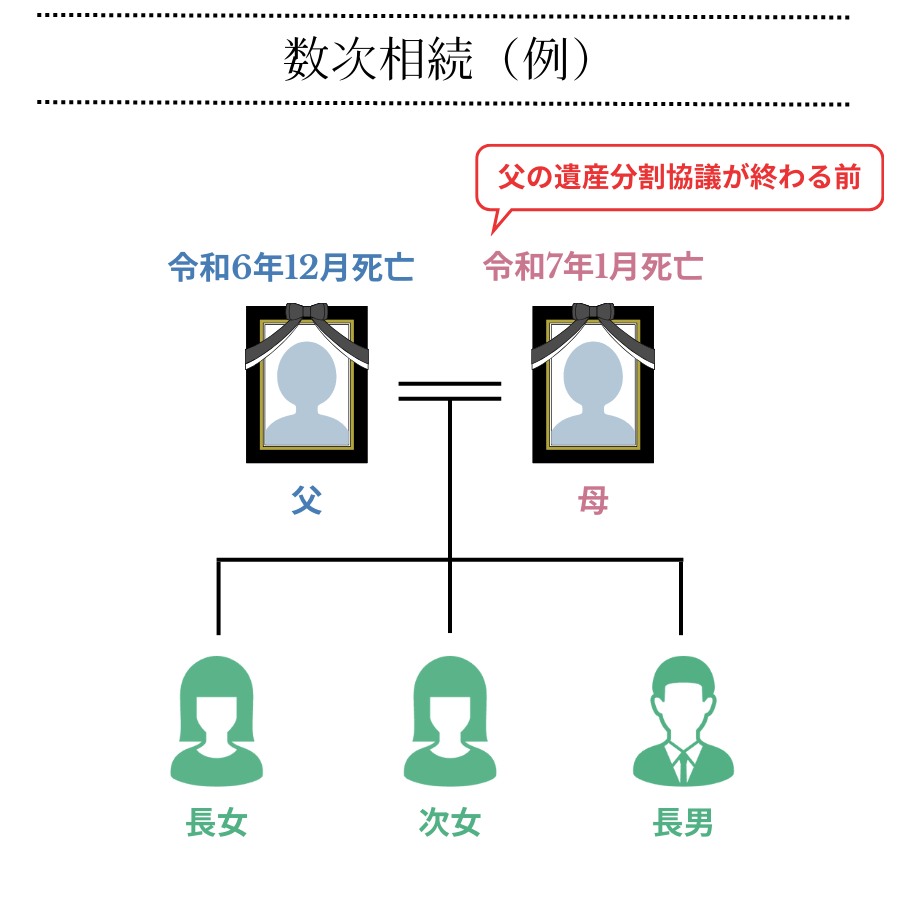

被相続人A(祖父)が亡くなった直後に遺産分割前に相続人B(父)がさらに亡くなるなど、最初の相続を一次相続と捉えた場合に、一次相続の遺産分割協議が終わらない内に二次相続が発生してしまう事を数次相続と呼びます。

聞き慣れない言葉ですので「数次相続ってどこまで続くんだろうか?」「通常の相続と手続き方法は違うのかな?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、数次相続とは何なのか、数次相続が発生するケース、数次相続で必要な手続き、相談内容に応じた適切な専門家まで分かりやすく解説していきます。

本記事を最後まで読むことで、数次相続に関して理解度が深まる一助となれたら幸いです。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

数次相続とは、最初の相続が発生してから遺産分割協議が完了する前に、新たな相続が発生することを指します。

たとえば、父親の相続手続き中に母親が亡くなるようなケースです。最初の相続を「一次相続」、さらに続いて発生する相続を「二次相続」と呼びます。

このように相続が連続した状況では、相続手続きが複雑化し、相続人の特定や遺産分割協議などが煩雑になる傾向があります。

典型的な例として、父親の相続手続き中に母親が死亡するケースがあります。さらに、相続人の所在不明や遺産分割をめぐる争いにより手続きが遅延し、その間に次の相続が発生することもあります。特に不動産名義の変更を放置してしまうと、数次相続に発展するリスクが高くなります。

相続の形式は「相続人が死亡した時期」で区別できます。以下の表で違いを説明します。

数次相続と混同されやすい相続の説明比較

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 数次相続 | 一次相続の遺産分割協議が終わる前に、相続人が死亡した場合 |

| 代襲相続 | 一次相続の被相続人より先に、相続人が死亡した場合 |

| 再転相続 | 一次相続の熟慮期間(3ヶ月以内)に、相続人が死亡した場合 |

| 相次相続 | 一次相続から10年以内に、相続人が死亡した場合 |

先に述べた通り、数次相続は一次相続の遺産分割協議が未了のまま次の相続が発生するケースで、遺産分割や相続税の手続きが複数回にわたり行われる点が特徴です。

一方、代襲相続は、法定相続人の資格を持つ人が被相続人の死亡以前に既に亡くなっていた場合や、相続欠格などで相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属が代わりに相続する仕組みです。

再転相続は、被相続人の相続人が一次相続の熟慮期間(3ヶ月以内)に亡くなり、その相続人自身の相続が連鎖的に発生する状況で、数次相続と似ていますが、より短い期間内に起きる事が特徴です。実際は法令用語ではありません。

そして、相似相続というのは一次相続が発生してから10年以内に相続人が死亡した場合を指します。この場合、相次相続控除が受けられます。

以下が相続手続きの手順です。数次相続では特有の手続きが必要な項目があるため、それらを表中では太字で表示しています。この手順を参考に、数次相続の手続きを進めてください。

数次相続の手続きとその期限

| No. | 手続き | 期限 |

|---|---|---|

| 1 | 遺言書検認 | なし(できるだけ早く) |

| 2 | 財産調査 | なし(できるだけ早く) |

| 3 | 相続人調査 | なし(できるだけ早く) |

| 4 | 相続放棄 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |

| 5 | 準確定申告 | 相続開始から4ヶ月以内 |

| 6 | 遺産分割協議 | なし(できるだけ早く) |

| 7 | 遺産分割協議書作成 | なし(できるだけ早く) |

| 8 | 相続税申告 | 相続開始を知った翌日から10ヶ月以内 |

| 9 | 遺留分侵害額請求 | 相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内 |

| 10 | 不動産登記 | 不動産の相続を知った日から3年以内 |

数次相続には一般的な相続とは違う幾つかの注意点があります。

特に気をつけておきたいところは上記の7点です。具体的に確認していきましょう。

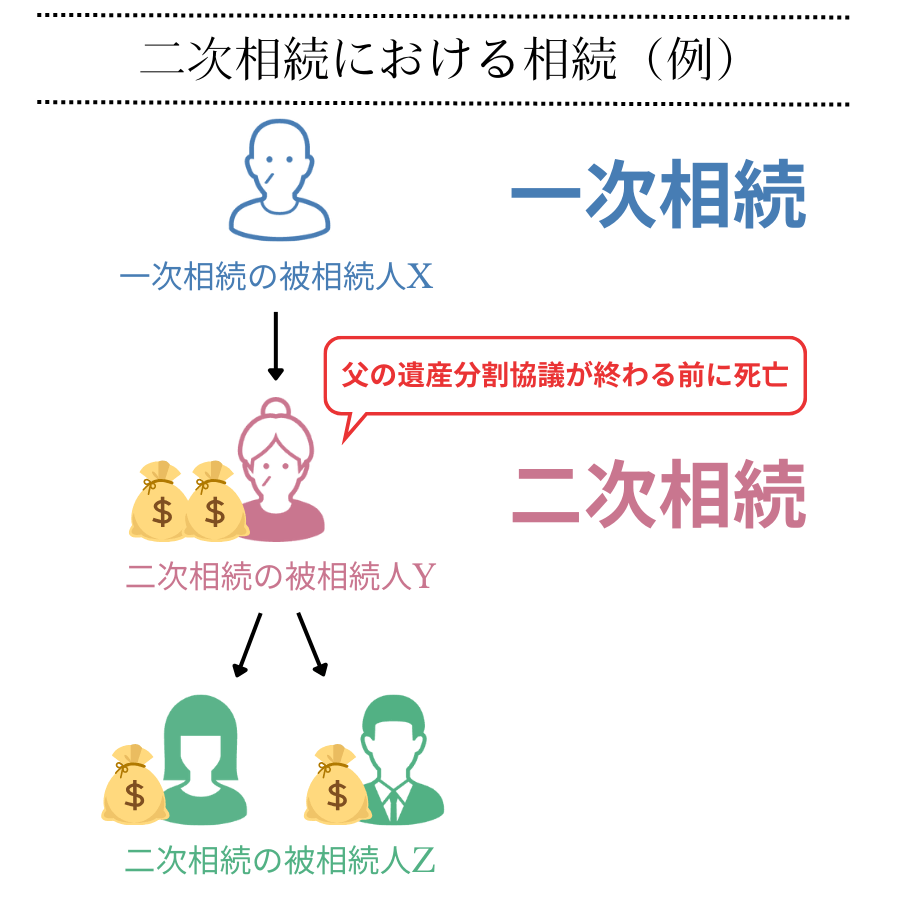

数次相続の場合、一次相続における二次相続の被相続人の相続分は、以下のように二次相続の相続人へと引き継がれます。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調査する必要があります。この調査により家族関係を確認し、法定相続人を特定することができます。配偶者は必ず法定相続人となり、その他の相続人は血縁関係に基づいて順序が定められます。

数次相続での相続放棄には「1:一次・二次相続の両方を放棄する」「2:一次相続のみ放棄する」「3:二次相続のみ放棄する」という3つの選択肢があります。ただし、実際に選択できるのは1と2のみで、「3:二次相続のみ放棄する」ことはできません。

その理由は、二次相続の放棄は一次相続人としての地位も同時に放棄することになるためです。

なお、相続放棄は相続人となったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条)。この期限を過ぎてしまうと、一次相続の放棄もできなくなってしまいます。

| No. | 一次相続 | 二次相続 | 相続放棄 |

|---|---|---|---|

| 1 | 放棄する | 放棄する | できる |

| 2 | 放棄する | 相続する | できる |

| 3 | 相続する | 放棄する | できない |

遺産分割協議は、一次・二次相続を個別に行うか、一括で行うかを選択できます。相続人が同一の場合(父の死亡後に母が死亡した場合など)は、一括で行う方が効率的です。一方、相続人が異なる場合(父の死後に子が死亡した場合など)は、個別に行う方が望ましいでしょう。

遺産分割協議書は、一次相続と二次相続それぞれで個別に作成することをお勧めします。

通常の相続と比べると、相続人情報と署名の記入方法が異なります。

相続人情報を記載する際は、一次相続の被相続人に続いて二次相続の被相続人の氏名を記載し、二次相続の被相続人の肩書きを「相続人兼被相続人」と記入します。

署名をする際、数次相続の場合は相続人としての地位が重複するため、「△△△△の相続人兼〇〇〇〇の相続人」という形式で記載します。

一次相続が完了していることを前提として、通常の相続と同じ形式で作成します。

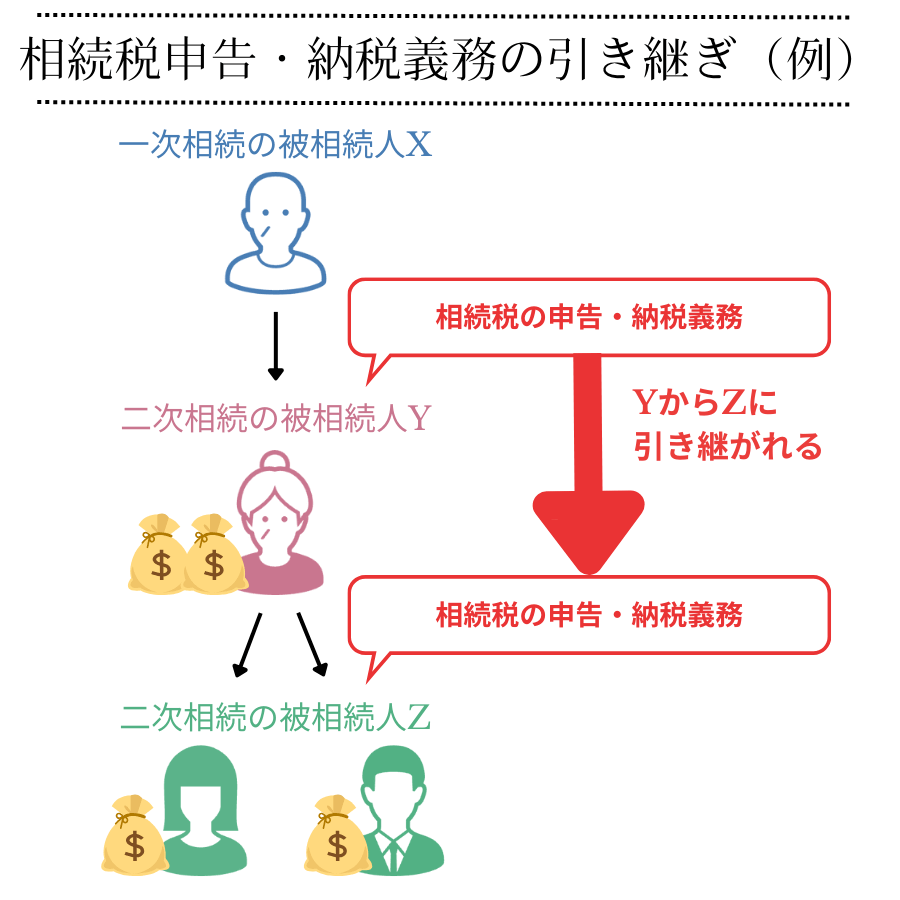

相続税の申告・納税義務者が死亡した場合、その義務は相続人に引き継がれます。例えば、以下のようなケースの場合、Yの義務はZが引き継ぐことになります。

また、一次相続と二次相続が同時に発生した場合でも、申告は個別に行う必要があります。一次相続では一次被相続人の遺産総額について、二次相続では二次被相続人の遺産総額と一次相続で取得した財産について、それぞれ計算します。

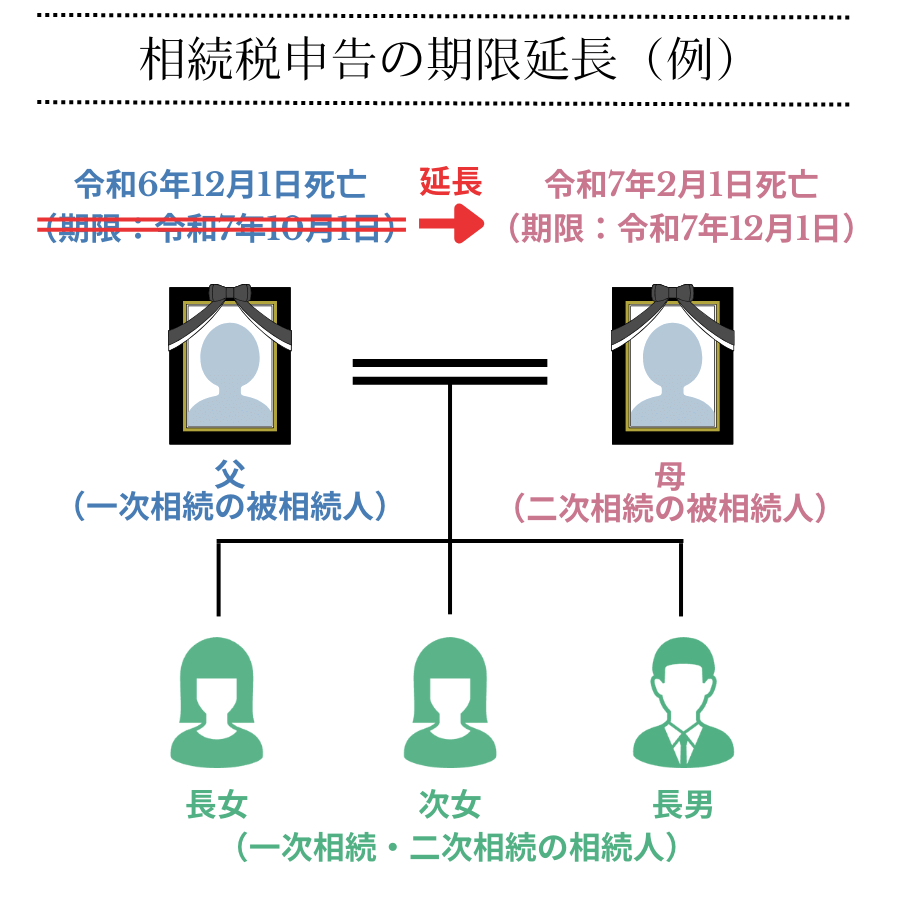

二次相続の相続人は一次相続の申告期限を延長することができます。相続税申告は通常相続開始から10ヶ月以内に行う必要がありますが、二次相続の相続人については、一次相続分の申告期限を二次相続発生から10ヶ月後まで延長できます。

以下の場合、一次相続の申告期限は令和7年10月1日となります。二次相続が発生した場合、一次相続(父)と二次相続(母)の相続人である3人の子供は、一次相続の申告期限を二次相続の申告期限である令和7年12月1日まで延長することが可能です。

なお、二次相続の対象とならない相続人については、申告期限の延長を受けることはできません。

基礎控除額は法定相続人の数に基づいて計算されますが、これは被相続人が死亡した時点での法定相続人数で確定し、その後の数次相続で法定相続人が増えても変更されることはありません。

相次相続控除とは、被相続人が10年以内に相続により取得した財産に対して課税された相続税の一部を、次の相続で控除できる制度です。この制度により相続税の二重課税を防ぎ、相続人の税負担を軽減することができます。これは数次相続の場合でも適用可能です。

相続登記は通常、一次相続の登記を完了させた後に二次相続の登記を実施します。

ただし、中間の相続人(一次相続で「XからY」、二次相続で「YからZ」と相続された場合のZ)が単独相続者(相続人が1人)の場合は、一回の申請で両方の登記をまとめて行える「中間省略登記」を利用できます。

中間省略登記とは、不動産の所有者が複数回変わった場合に、中間の所有権移転登記を省略できる方法です。たとえば、「XからY」「YからZ」という所有権の移転があった場合、「XからZ」への所有権移転登記だけを行います。これにより登記費用を抑えることができます。

一方で、一次相続で法定相続人が複数いて不動産が共有名義で相続された場合、中間省略登記を行うことができません。この場合、すべての相続人が登記手続きに関与する必要があります。

A:数次相続は理論上、無制限に連鎖していく可能性があります。遺産分割協議が完了し、相続人全員に遺産が分配されるまで数次相続は連鎖します。相続人の数が増えるにつれて手続きは複雑化し、遺産分割協議も難しくなっていきます。

そのため、できるだけ早い段階で遺産分割協議を完了させることをお勧めします。

数次相続では世代を重ねるごとに相続人の数が増加し、特に子供が複数いる場合は人数が急増します。さらに、死亡した配偶者も相続人となるため、状況はより複雑化します。たった一度の数次相続でも相続人は大幅に増加し、相続人が死亡するたびに事態は深刻化していきます。

数次相続では配偶者にも相続権が及び、その配偶者が死亡した際に子供がいない場合、配偶者の兄弟姉妹へと相続権が移ります。その結果、血縁関係のない家系にまで相続権が広がり、遺産分割協議は一層困難になります。

このような状況で遺産分割協議が進展しないと、さらなる数次相続が発生し、相続人が数百人規模にまで膨れ上がる可能性があります。

A:数次相続における最も深刻な問題は、土地の名義変更が滞ることです。

先祖代々の土地は相続人が多すぎて遺産分割協議が実質不可能となり、放置され続けています。これが「所有者不明土地」「空き家」などの原因となってます。国は相続登記の義務化を法制化しましたが、何世代にも渡って放置された相続登記を処理することは現実的ではありません。

現行法では、この問題の解決は難しいと言わざるを得ません。例えば長期未登記不動産の国有化などの抜本的な対策も考えられますが、私権制限の観点から実現は困難です。人口減少と不動産価値の低下が続く中、所有者不明土地と空き家の問題は今後も拡大していくでしょう。

数次相続では法定相続人が増加し、手続きが複雑になりがちです。手続きが複雑な場合や自分だけでの対応が困難な場合は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをお勧めします。ただし、相談内容によって適切な専門家が異なります。

相続人同士でトラブルが発生した場合は弁護士、相続登記については司法書士、相続人調査や遺産分割協議書は行政書士、相続税申告が必要な場合は税理士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。特に、次のような場合は専門家への早期相談をお勧めします。

「数次相続で手続きが複雑化している」「遺産分割協議でトラブルが生じている」「相続財産の内容が複雑で対応が難しい」「相続放棄の熟慮期間(3か月)が迫っている」など、これらのケースでは早めに専門家に相談することで、手続きを効率的に進め、リスクを防ぐことができます。

数次相続は非常に複雑なので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室