相続専門コラム

「遺産分割調停って自分で手続きできるのかな?」「弁護士に依頼せずに行う場合の流れや必要書類について知りたい」こうした疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、遺産分割調停は自分でできるのか、そもそも遺産分割調停とは何なのか、遺産分割調停の申立てができる人、「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」の違い、遺産分割調停の流れ、必要書類と費用、弁護士依頼した場合の費用と計算例、自分で行うメリットと弁護士に依頼するメリット、遺産分割調停に関するよくある質問まで分かりやすく解説します。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

結論として、遺産分割調停は自分で行うことができます。必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。遺産分割調停が不成立となった場合に行われる、遺産分割審判に関しても同様です。

ただし、申立てに必要な書類を自分で準備し、相手方との交渉も自分自身で行う必要があります。これらに自信がない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

「遺産分割調停」とは、遺産分割協議がまとまらなかった場合に相続人同士が家庭裁判所に集まって行う話し合いのことを指します。遺産分割調停には相続人全員が参加する必要があります。

遺産分割調停では、調停委員(当事者双方の意見を聞き、紛争解決に向けて協議を進める家庭裁判所の非常勤職員)が相続人それぞれの言い分を聞き、適切な解決ができるように助言しながら、合意に向けた話し合いを行います。主張を支える資料については、相続人自身が準備する必要があります。

相続人全員からの合意が得られた場合、家庭裁判所は「調停調書(不動産登記やその他手続きで必要となる公的書類)」を作成します。合意が成立しない場合、遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停の申立ては、共同相続人、包括受遺者、または相続分譲受人が行うことができます。一般的には、共同相続人あるいは包括受遺者が申し立てを行うことが多いでしょう。

※参考:裁判所ホームページ:遺産分割調停

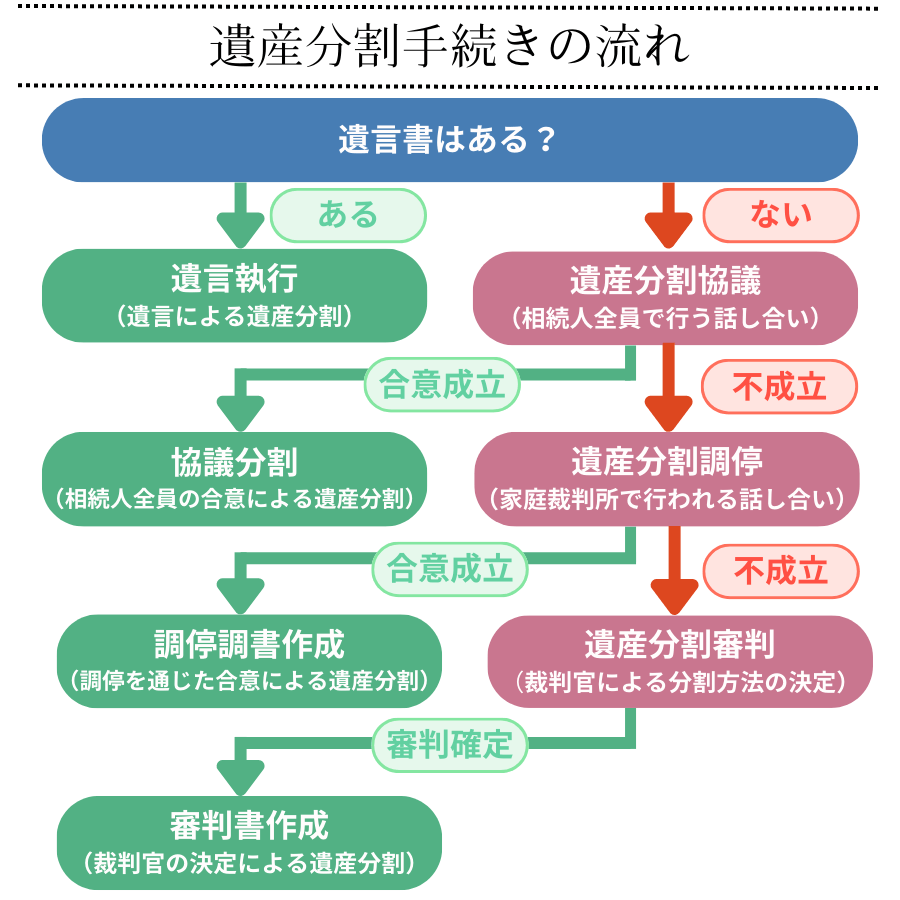

相続人は以下のいずれか(遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判)で決定した内容(遺産分割協議書、遺産分割調停調書、審判書)に基づき、相続財産を分割することになります。

「遺産分割協議」とは、相続人が遺産の分配方法について合意するための協議のことです。遺言書がない場合、相続人同士で遺産の分割方法について話し合います。

合意が形成できたら遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を行います。

この遺産分割協議が成立しない(客観的に考えても全く納得できない状態で話が平行線になる)場合、ここで初めて遺産分割調停を検討する運びとなります。

「遺産分割調停」とは、家庭裁判所を通じて相続人同士で主義主張を行うことを指します。遺産分割協議で合意が形成できない場合は、この遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割調停に必要な書類等を揃えたら、相手方のうち一人(相続人の誰か一人)の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは当事者(相続人同士)が合意で定める家庭裁判所のいずれかに提出しましょう。

遺産分割調停で話し合いがまとまった場合、遺産分割調停調書(相続人全員の合意内容を裁判所が証明する書類)が作成されます。遺産分割調停がまとまらない場合、ここで初めて「遺産分割審判」を申し立てることになります。

「遺産分割審判」とは、当事者同士の合意形成ではなく、裁判官が遺産の分け方を判断する制度のことです。遺産分割調停で合意が形成できない場合、この遺産分割審判を行うことになります。

遺産分割審判では、裁判官が相続人の主張を聴取して分割方法を決定します。裁判官の方針が決定すると、審判書(裁判官が下した最終的な判断内容が記載された書類)が作成されます。

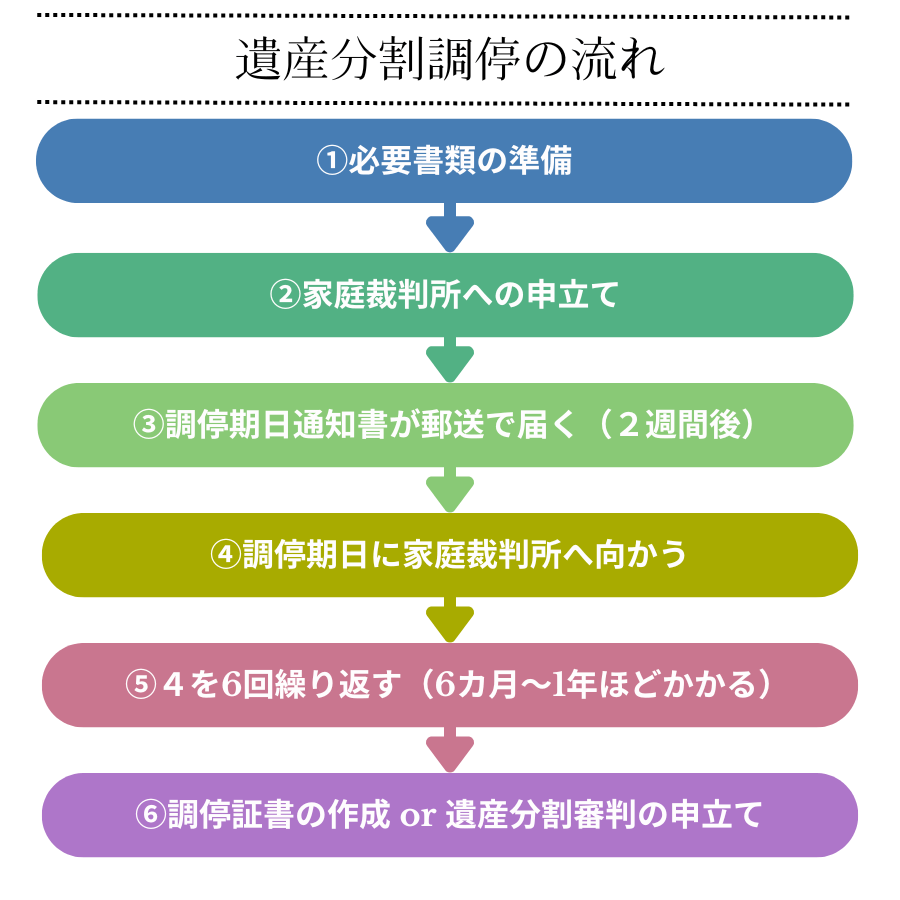

まずは必要書類を収集します。必要となる書類については後述します。

相手方のうち一人(相続人の誰か一人)の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは当事者(相続人同士)が合意で定める家庭裁判所のいずれかに申立てを行います。

遠隔地に居住している等の理由がある場合、リモートでの対応が認められるケースもあります。裁判所によって異なるため、管轄の裁判所に直接確認しましょう。

裁判所ホームページ:裁判所の管轄区域

申立てから約2週間で、調停期日通知書(調停の日時や場所が記載された書面)が家庭裁判所より郵送されます。この通知書に初回の調停期日が書いてあります。調停は裁判所が開庁している月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)の10:00〜17:00の間で実施されます。

期日になったら裁判所へ向かいましょう。待合室で待機した後(待合室は相手方とは別なので安心です)、当事者全員で遺産分割調停の手続きについて説明を受けます。相手方との同席が難しい場合は、事前提出する「進行に関する照会回答書」に記載して配慮を求めましょう。

自分の順番になったら担当の調停委員から声を掛けられます。調停員の指示に従い、待合室から調停室という小部屋へ移動します。調停委員2名(基本的に男女1人ずつ)が当事者から個別に話を聞いて論点を整理することになります。

調停室に入ると、本人確認が行われます。事前に提出している事情説明書や答弁書を確認しながら質問されます。この質疑は申立人と相手側で各2回ほど行われます。調停委員を介してのやりとりが基本となり、申立人と相手方が同席することはほとんどありません。

1回の調停において、相続人全員の話を聞く時間は合計で2時間程度(各30分×2回)です。そのため、まとめて要領よく話をする必要があります。話したい内容が複雑になる場合、わかりやすく書面(主張書面)にまとめ、それに関する資料も併せて提出しましょう。

最後に調停委員による総括があり、調停は終了となります。

話し合いは1〜2ヶ月の間隔をあけて平均6回ほど行われます。そのため、調停が終わるまでには一般的に6カ月〜1年かかります。2年以上にわたって争うようなケースも珍しくありません。

合意に至った場合、家庭裁判所が調停証書を作成します。これには遺産分割協議書と同じ効力があります。この調停証書を使って、相続登記や預貯金の名義変更などを行うことが可能となります。

合意に至らなかった場合、遺産分割審判に移行します。この判断は調停委員が行います。遺産分割裁判では提出された書類や証拠等に基づいて、裁判官が遺産分割の方法を判断することになります。

以下は基本的に全員が提出することになる、必須書類です。

※1:これらの書面は裁判所から相手方へ送付するため、相手方の人数分の写しが必要となります。

※2:登記官の認証文付き法定相続情報一覧図を作成していない場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本全て」「被相続人の住民票除票(廃棄した場合は戸籍の附票)」「相続人全員の現在の戸籍謄本(取得後3か月以内)」「相続人全員の住民票(取得後3か月以内)」を提出します。

以下は特定の条件がある場合に提出が求められる、任意書類となります。

なお、遺言書や遺産目録等の遺産に関する証拠書類についてはコピーしたものを提出し、原本は手元に置いておくと安心できます。原本の提出が必要なものもコピーを取っておくと安心です。

※参照:名古屋家庭裁判所 | 遺産分割手続の申立てに必要な書類

被相続人1人につき収入印紙1,200円分、当事者1人につき連絡用の郵便切手代3,000円前後(裁判所によって金額が異なるので要確認)が必要となります。ただし、当事者複数人に対して同一の手続代理人が就いている場合、当事者数を1名としてカウントします。

なお、2025年1月6日から全国の裁判所で郵券に代わって電子納付ができるようになりました。Pay‑easy(ペイジー)やインターネットバンキング等を使えば、24時間365日いつでも手続きが可能です。

※弁護士に依頼する場合は別途必要がかかります。詳しくは後述します。

遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用は、一般的に以下のような相場となります。

| 項目 | 費用(一般的な相場) |

|---|---|

| 相談料 | 初回無料~30分あたり5,500円程度 |

| 着手金 | 20万円~60万円程度、あるいは遺産相続額の5~8%程度 |

| 報酬金 | 依頼主が獲得できた遺産額の4~16%程度 (【例】300万円以下なら16%、300万円超3,000万円以下なら10%+18万円、300万円超3億円以下なら6%+138万円、3億円超なら4%+738万円など※) |

| 日当 | 1日の出張なら5万円程度、半日の出張なら3万円程度 |

| 実費 | 1万円~5万円程度 |

「相談料」とは、弁護士への相談で発生する費用のことを指します。相場としては、30分あたり5,500円程度です。初回は無料で相談できる法律事務所もあります。

「着手金」とは、依頼が決定した際に発生する費用のことを指します。

相場としては、20万円~60万円程度です。依頼主の遺産相続額に応じて着手金を計算する法律事務所もあります。その場合、遺産相続額の5~8%程度が一般的です。また、内容の複雑さに応じて金額が上がるケースもあります。なお、満足できない結果になっても着手金は返還されません。

遺産分割審判に進む場合、事務所によっては別途着手金が発生する場合もあります。追加の着手金は相続額や内容の複雑さに応じて変動しますが、10~30万円程度が相場です。

「報酬金」とは、着手金で支払ったお金とは別に、依頼が成功した場合に発生する費用のことを指します。遺産分割調停の場合、獲得した遺産の規模に応じて決定します。一般的には、依頼主が獲得できた遺産額の4~16%程度(【例】300万円以下なら16%、300万円超3,000万円以下なら10%+18万円、300万円超3億円以下なら6%+138万円、3億円超なら4%+738万円など※)です。

報酬金は100%目的を達成した場合だけでなく、一部達成の場合でも発生します。

なお、遺産分割審判に進む場合も獲得できた遺産額の4~16%程度の事務所が多いです。いずれも法律事務所によって異なるため、依頼前に確認するようにしましょう。

※参照:「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(弁護士が相場の目安として参考にすることが多い旧規定)

「日当」とは、弁護士の出張費用のことを指します。遠方の案件に対応するためにかかる交通費や宿泊費などが日当に含まれます。相場としては、一般的に1日の出張なら5万円程度、半日の出張なら3万円程度です。遠方への出張がない場合は発生しません。

「実費」とは、調停に応じて必要になる諸費用のことを指します。相場としては、1万円~5万円程度です。交通費や印紙代なども実費に含まれます。遠方からの出張が必要な場合や専門家の意見を求める場合は高額になることもあります。

例えば、獲得した遺産が2,000万円だった場合の弁護士費用は、以下のように275万2,000円程度となります。なお、弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、依頼前に費用体系をきちんと確認しましょう。依頼費用は高額になることも多いため、いくつかの事務所を比較して選ぶことをおすすめします。

要件を満たせば法テラス(経済的に困窮している方に向けて無料の法律相談や弁護士費用の立替えなどを行う、国によって設立された機関)を利用することもできるため、要件に当てはまるか確認してみるとよいでしょう。

弁護士費用を支払う必要がないため、費用を大幅に削減することができます。また、自分で手続きを行うため、相続に関する法的知識が身に付くこともメリットです。

弁護士に依頼する場合、書類の準備や提出を任せることができます。また、意見が衝突した場合のアドバイスを求めることもできるので、法的根拠を提示して有利な条件で合意を進められる可能性があります。ただし、弁護士依頼には前述したような費用がかかります。

調停期日は予定通り開催されます。そのため、欠席した場合、調停委員は相手方の意見だけを聞くことになります。これによって不利になることも考えられるため、極力欠席しないようにしましょう。

なお、遠方で参加できない場合、電話会議によるリモート参加が認められるケースもあります。ただし、電話会議は自宅からは行えず、最寄りの家庭裁判所に出向く必要があります。また、裁判所によって、遠方であっても初回の調停期日は出向かないといけない場合があります。

遺産分割調停中であっても、相続税申告の期限までに未分割申告をする必要があります。分割が決まっていない財産については、法定相続分で按分した金額を元にして相続税額を計算します。無申告加算税が課されないよう、申告・納税は期日までに行いましょう。

未分割申告を行った場合、遺産分割調停が終わったら更生の請求または修正申告を行いましょう。相続税を払い過ぎた場合はその分が還付されるため、安心して未分割申告を行うことができます。

これまでは原則いつでも取り下げることができましたが、2023年4月の法改正により、被相続人の死亡から10年が経過した後に遺産分割調停や審判を取り下げたい場合、相手方の同意が必須になりました。なお、被相続人の死亡から10年が経過する前であれば、いつでも取り下げることができます。

遺産分割調停は自分で行うことができます。必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

ただし、申立てに必要な書類を自分で準備し、相手方との交渉も自分自身で行う必要があるため、自信がない場合は弁護士への相談を検討してもよいかもしれません。

自分で行うメリットとしては、弁護士費用を支払う必要がないため、費用を大幅に削減できる点が挙げられます。また、相続に関する法的知識が身に付くこともメリットと言えるでしょう。

弁護士に依頼するメリットとしては、書類の準備や提出を任せることができる点が挙げられます。また、意見が衝突した場合のアドバイスを求めることもできるので、有利な条件で合意を進められる可能性があります。ただし、弁護士に依頼する場合は相応の費用がかかることを考慮しておきましょう。

なお、遺産分割調停だけではなく、相続税の申告もAI相続などの無料ソフトを使えば自分で行うことができます。相続関連の手続きは意外と自分でできるものも多いため、専門家に依頼する前に自分でもできないか一度検討してみることをおすすめします。

不安な点がある場合は、専門家に相談しましょう。みなと相続コンシェルでは、税理士・司法書士・弁護士などの専門家が連携してお客様ご家族の相続税申告をサポートいたします。

【みなと相続コンシェルの明瞭で低価格な相続税申告サービス】

東京都在住。IT企業にて広報・マーケティング業務を7年間経験した後、Webデザインおよびプログラミング業務を経て、ライターとして独立。金融・IT・採用・ビジネス領域を中心に、SEO記事やインタビュー記事を執筆している。X:@Yamanami_Nami

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室