相続専門コラム

亡くなった親の遺産に米国国債やAppleの社債がある場合、その外国債券は相続財産に含まれるため相続税の対象になります。

恐らく初めて外国債券の相続に直面する方がほとんどだと思います。本記事では相続時の評価方法が複雑で悩んでいる方に役立つ内容を網羅し具体例を交えながら、本記事では、評価額の計算手順、必要書類の準備、提出時の注意点などをわかりやすく解説しています。

手続きで失敗しないためのガイドとしてぜひご活用ください。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

被相続人の遺産に米国国債などの外国債券があれば、相続および相続税の対象です。

では、相続税評価はどのように行えばいいのでしょうか。重要なポイントは以下の3つです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続税評価 | 基本的に国内債券と同じ評価方法 |

| 評価の方法 | 外貨ベースで相続税評価を行い、最後に円貨換算する |

| 為替 | 相続発生日時点のTTBレートを使う |

基本的に、外国債券の相続税評価は国内債券と同様です。原則として、相続発生日(死亡日)の最終価格または発行価格を使用します。一旦外貨ベースで評価計算を行い、TTBレートを使って円貨換算するという流れになるため、計算自体はそこまで複雑ではありません。

ただし、外国債券にはさまざまな種類があり、種類によって計算式が微妙に変わる点には注意が必要です。次章では、外国債券の種類ごとの相続税評価計算式を解説していきます。

外国債券とは、発行体・通貨・発行市場のいずれかが海外である債券を指します。これらの債券は通常、発行国の通貨(例:米ドル、ユーロ)で取引され、日本国内でも購入可能です。

たとえば、米国政府が発行する米国国債や、Appleやコカ・コーラなどの米国企業が発行する社債、豪ドルやユーロなど各国の債券があります。ただし、相続税評価を行う際は通貨や発行体ではなく、利息の支払い方式によって外国債券を分類して評価額を計算します。

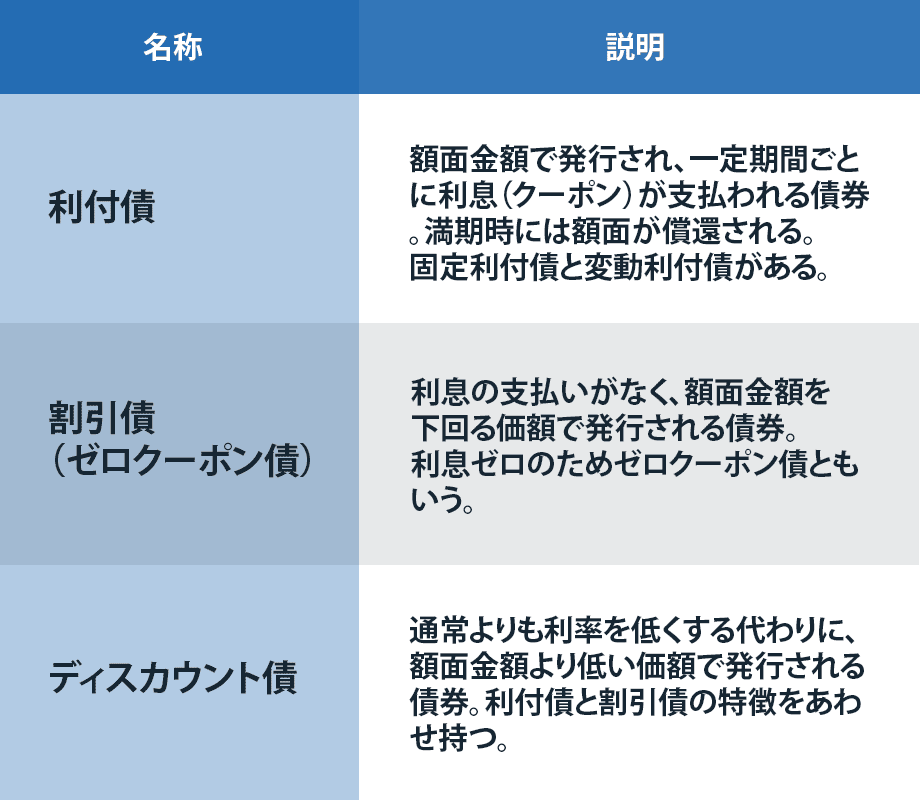

| 外国債券の種類 (利払い方式による分類) | 概要 |

|---|---|

| 利付債 | 額面金額で発行され、一定期間ごとに利息(クーポン)が支払われる債券。満期時には額面が償還される。固定利付債と変動利付債がある。 |

| 割引債(ゼロクーポン債) | 利息の支払いがなく、額面金額を下回る価額で発行される債券。利息ゼロのためゼロクーポン債ともいう |

| ディスカウント債 | 通常よりも利率を低くする代わりに、額面金額より低い価額で発行される債券。利付債と割引債の特徴をあわせ持つ |

それぞれの相続税評価方法は以下のとおりです。

金融商品取引所に上場していて、国や地方公共団体、民間企業や特定の金融機関が発行している外国債券の公社債全般を指します。たとえば米国政府が発行する米国国債で、年2回利息が支払われるものは「上場している利付債」に該当します。

上場している公社債のうち、利付債や割引債(ゼロクーポン債)に該当するものは、相続発生日の時価(市場価格)で計算します。

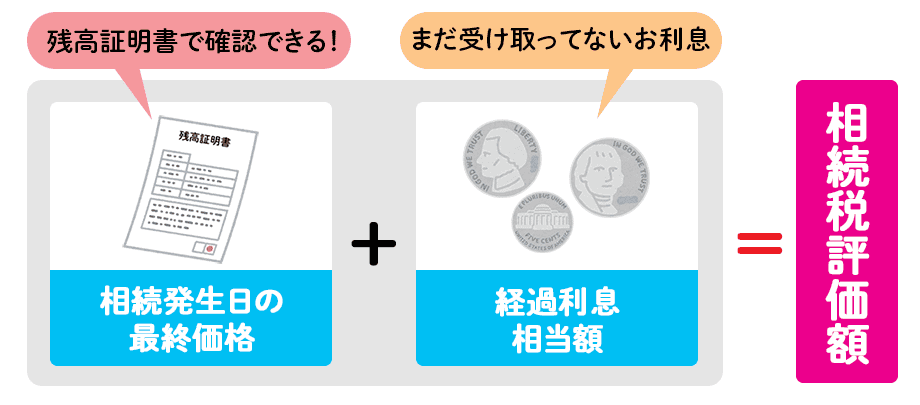

(計算式)

相続発生日の最終価格(市場価格) + 経過利息相当額 = 相続税評価額

※経過利息相当額とは、前回の利息支払日から相続発生日までの利息(源泉所得税相当額を引いた金額)のこと

相続発生日の最終価格(市場価格)は、外国債券を取り扱う金融機関で問合せると確認できます。残高証明書に記載があるはずなので、発行依頼とあわせて確認してみてください。

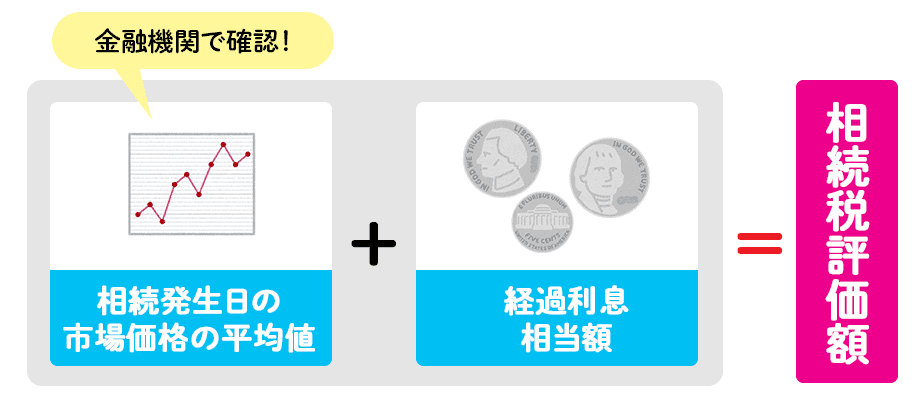

債券の中には、市場価格の売買参考統計値が公表されている銘柄があります。公表されている売買参考統計値がある場合の評価額は、統計値(平均値)で計算します。

(計算式)

市場価格の平均値 + 経過利息相当額 = 相続税評価額

平均値の有無や金額の確認は、外国債券を取り扱う金融機関で確認してみてください。

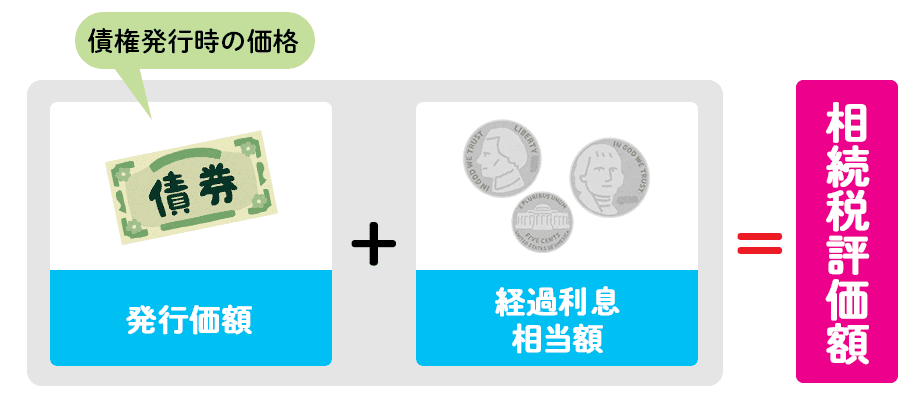

上記の分類に当てはまらない利付債は、発行価額で評価します。

(計算式)

発行価額 + 経過利息相当額 = 相続税評価額

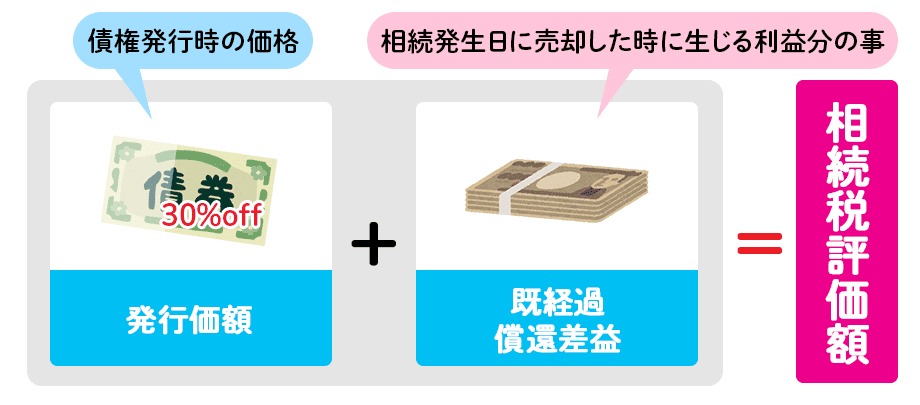

上記の分類に当てはまらない割引債は、発行価額をベースに評価します。

利息のない割引債(ゼロクーポン債)などは発行価額が満期で得られる金額より低く設定されています。その為、満期で得られる金額との差益が出るので、既経過償還差益も計算する必要があります。

(計算式)

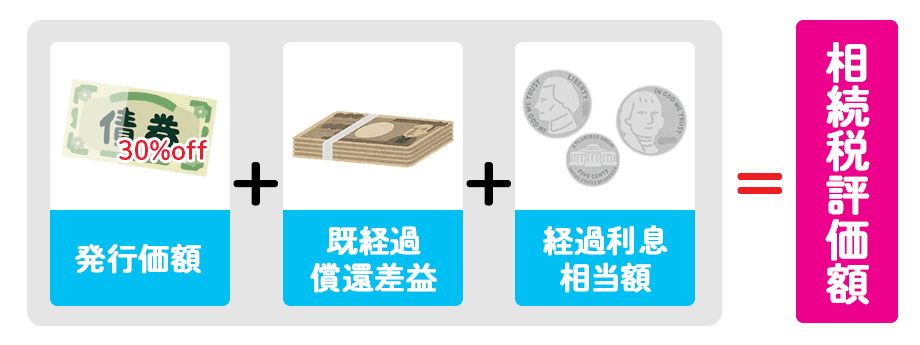

発行価額 + 既経過償還差益 = 相続税評価額

既経過償還差益とは、債券の償還価額(満期時に支払われる額面金額)と取得価額(購入価格)の差額のうち既に経過した期間に対応する利益部分を指します。

たとえば、額面100万円の割引債を90万円で購入し満期まで5年ある場合はこの差額の10万円が償還差益になります。もし2年経過した時点で評価する場合、償還差益のうち2年分(=4万円)が既経過償還差益に該当します。

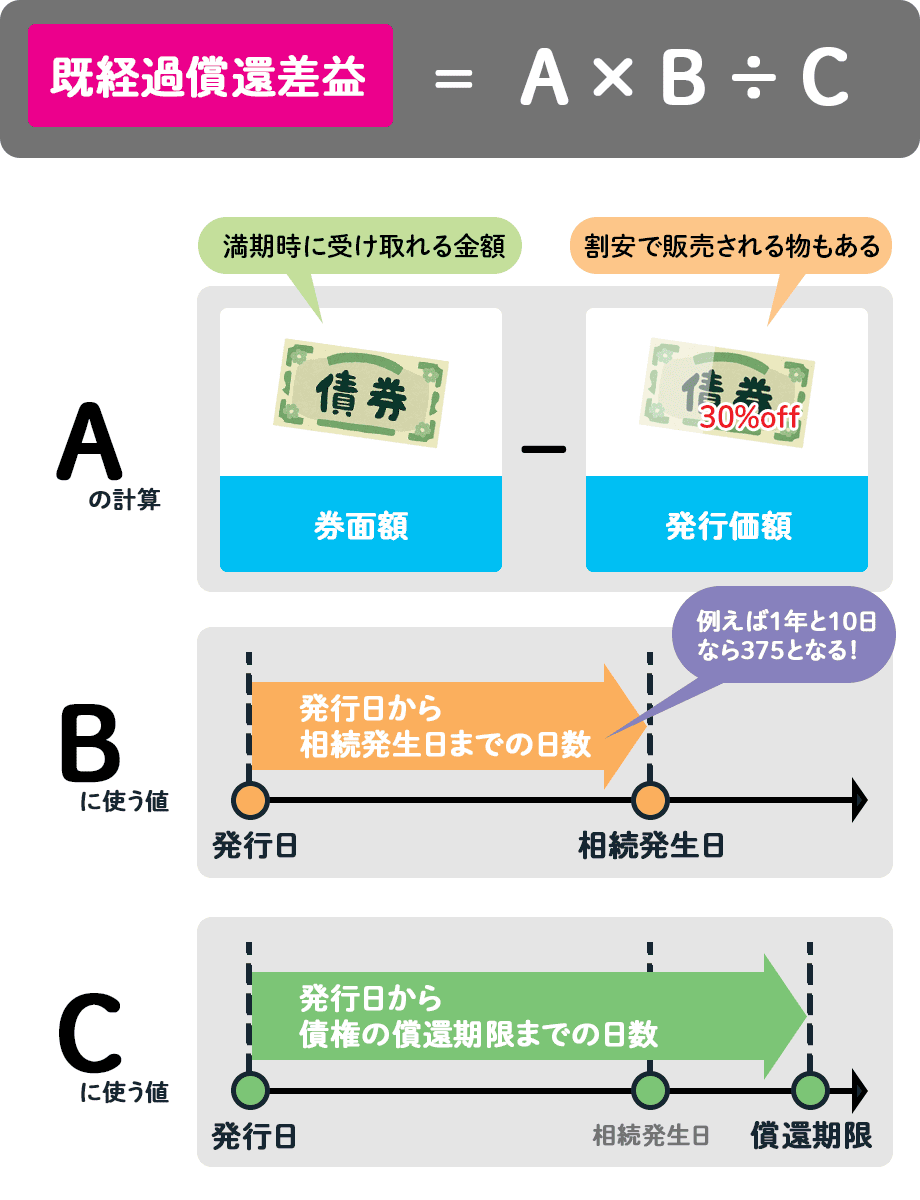

計算式は下の図のようになります。

(計算式)

(券面額-発行価額)× 発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数 = 既経過償還差益

ディスカウント債は利付債と割引債の両方の性質を持ち合わせているため、相続税評価においても両者の評価方法に準じて行います。

(計算式)

発行価額 + 経過償還差益 + 経過利息相当額 = 相続税評価額

償還差益なども、外国債券を取り扱う金融機関に問合せると確認できます。

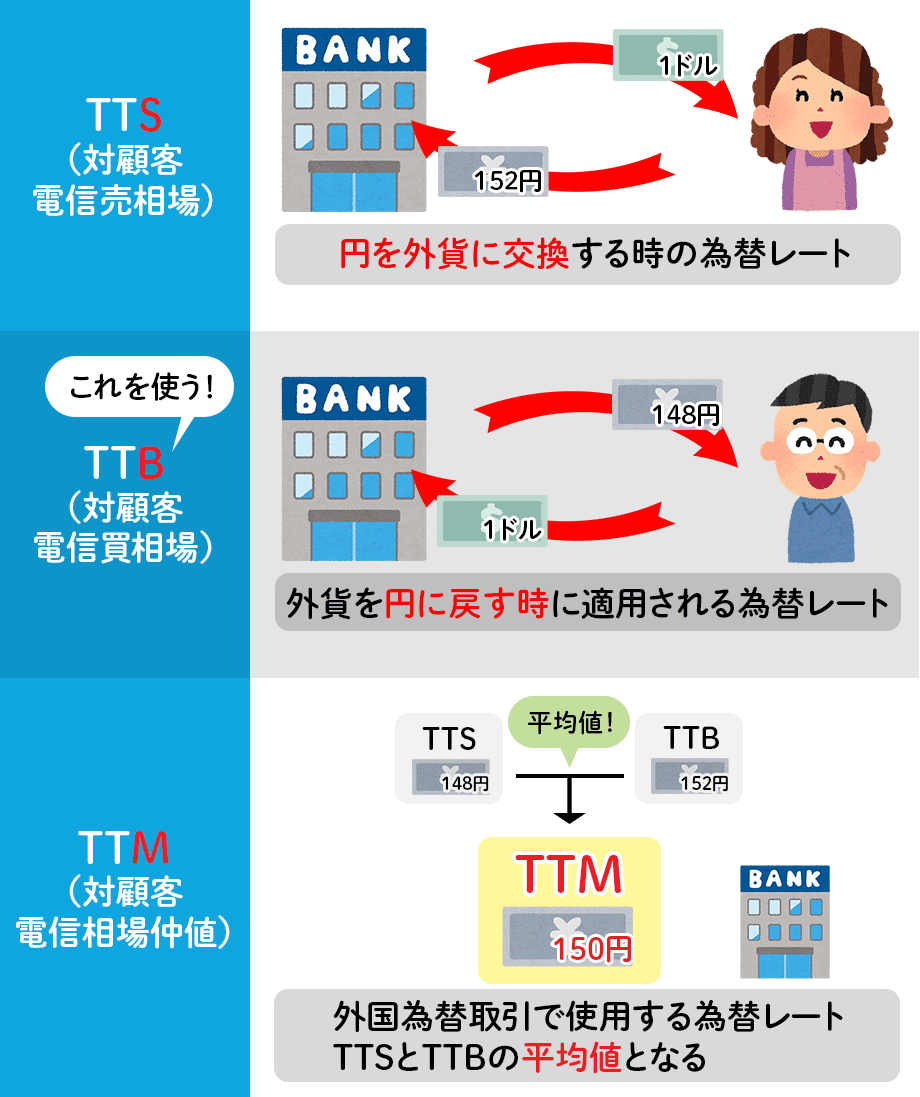

為替レートには以下3つの種類がありますが、外国債券の相続税評価において用いるのは相続発生日時点におけるTTB(対顧客電信買相場)です。TTBは実際に換金する際の基準となるレートであり、相続税評価において実務的かつ公平性のある方法として採用されています。

先述のとおり、外国債券の相続税評価ではまず外貨の状態で相続税評価額を計算し、最終段階で日本円に換算します。そのため、対象の外国債券を売って日本円に換金する時の為替レートであるTTBを採用します。

TTB(電信買相場)は、各銀行の公式ウェブサイトで確認できます。金融機関が独自に決めて公表しているため、金融機関によってレートが異なります。

相続税評価で使う為替レートは、相続人の取引金融機関が公表するTTBを使用して計算できます(財産基本評価通達4-3)。相続人が複数いて、各自使っている金融機関が異なる場合は、それぞれ異なるレートで計算してかまいません。

取引があれば、任意の金融機関のTTBを使用できます。普段使用している銀行でも、外国債券を移管・相続するために口座開設した銀行でも、どちらを選んでもOKです。

最後に。外国債券を含めた相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。

基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2)となります。この基礎控除額を超える遺産については、相続税申告を行い課税額を算出する必要があります。

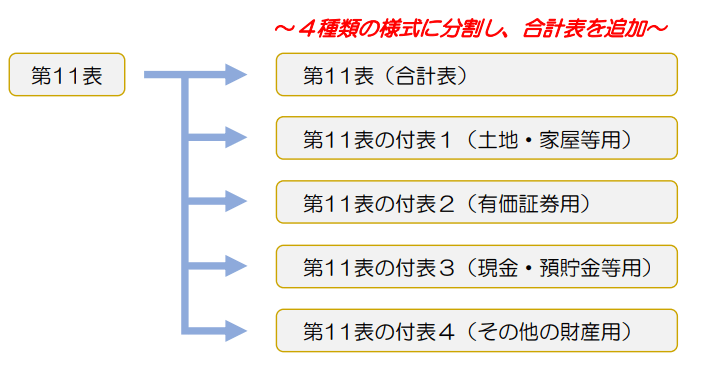

そして、相続税申告の際に使用する申告書は、国内債券と同じ相続税申告書の第11表です。

相続税申告書第11表は、合計表と4つの付表で構成されています。

外国債券の申告では、第11表の付表2(有価証券用)と第11表(合計表)を使用します。

付表2に各債券の詳細を書き、第11表(合計表)に合計金額を記載してください。

なお、外国の財産を相続で引き継ぐ場合、外国でも相続税を支払う場合があります。すでに外国で相続税を支払っている場合は、日本の相続税から一定額を控除する「外国税額控除」を受けられます。外国税額控除を受ける人は、第11表とあわせて第8表(外国税額控除額の計算書)も提出してください。

第8表についてはこちらの記事で解説しています。合わせてご参考ください。

京都市在住。 金融代理店にて10年勤務したのち、2018年よりフリーライターとして独立。 金融・不動産・ビジネス領域の取材・執筆を中心に活動中。

監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社で業務の経験を積み、2013年に相続税専門税理士として独立。相続において大切なことを伝えるべく「笑って、学んで、健康に」をモットーに、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍。高座に上がる回数は年間80回超。著書に『知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください』(総合法令出版)がある。 HP:埼玉・大宮あんしん相続税相談室