相続専門コラム

相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で済ますことができれば税理士へ依頼するコストを下げられ、多くの財産を残すことができます。また、相続をとおして家族と向き合うきっかけにもなります。

今回は、相続税申告書の第2表-相続税の総額の計算書の記載方法を解説します。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

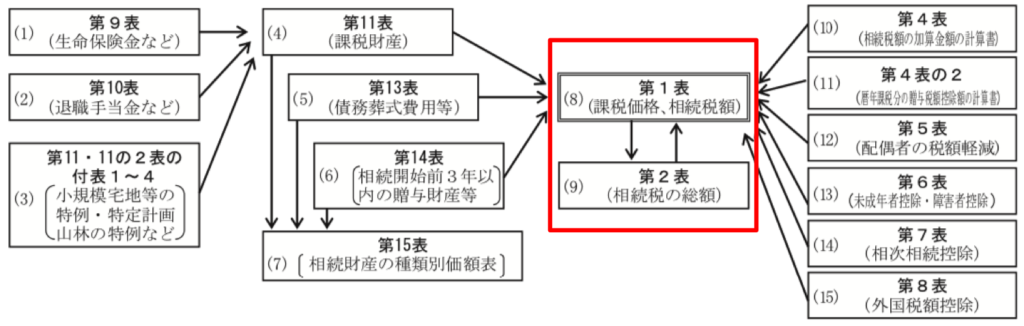

相続税申告書は第1表から順番に作成していくのではなく、上記の図の流れで進めていきます。

第2表は課税対象となる財産額の計算をし、第1表で債務及び葬儀費用を差し引き、暦年贈与額を加算した、課税価格を算出した後に作成をします。

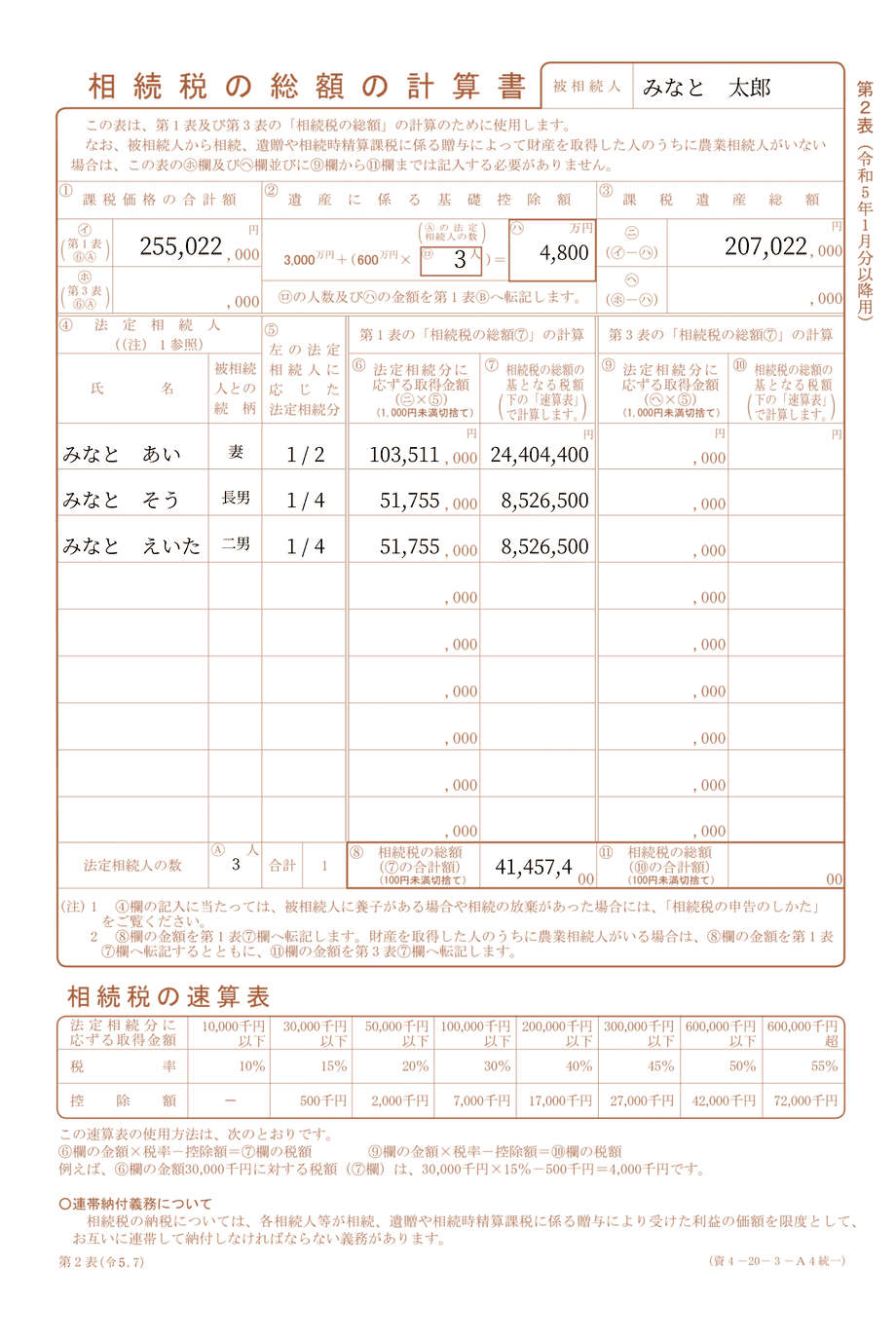

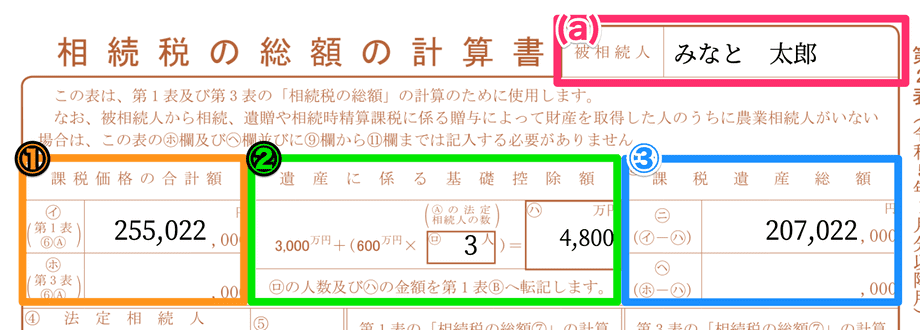

今回お亡くなりになった方(被相続人)のお名前を入力します。

イの欄へ相続税の課税対象となる財産の合計額にあたる「第1表⑥A欄」の金額を記載します。

ホの欄へ相続税の課税対象となる財産の合計額にあたる「第3表⑥A欄」の金額を記載します。

相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で決まります。今回の相続の法定相続人数と計算結果部分を記載します。

ニの欄へ①課税価格の合計額から②基礎控除額を差し引いた金額を記載します。

ヘの欄へ①課税価格の合計額から②基礎控除額を差し引いた金額を記載します。

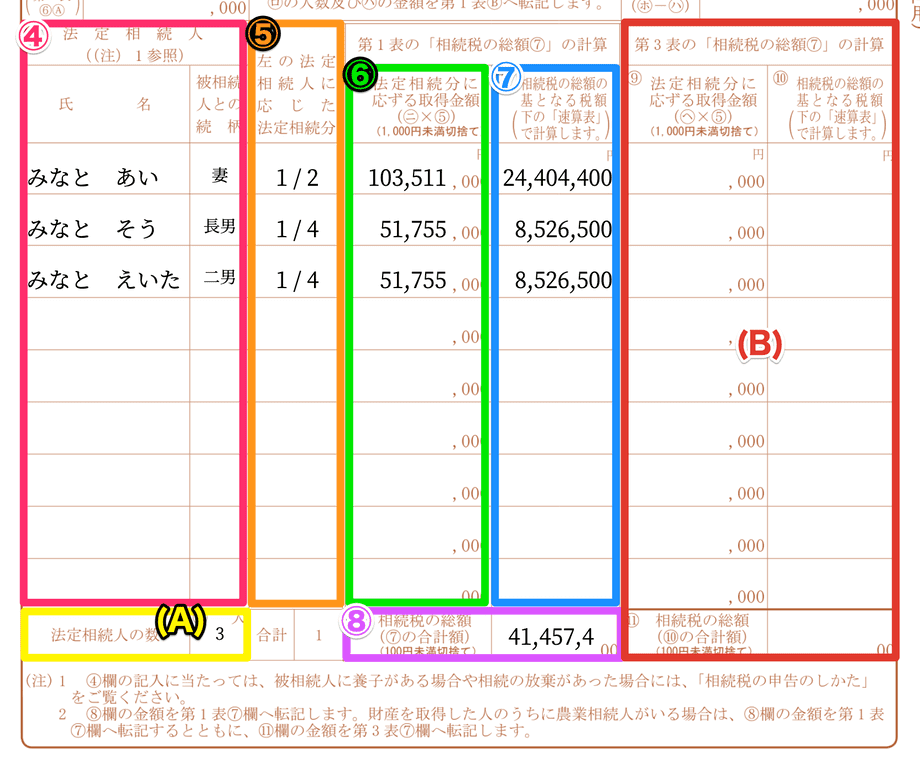

法定相続人の氏名と被相続人との続柄を記載します。

法定相続人の数を数字で記載します。

各相続人の法定相続分の割合を合計が「1」になるよう記載します。

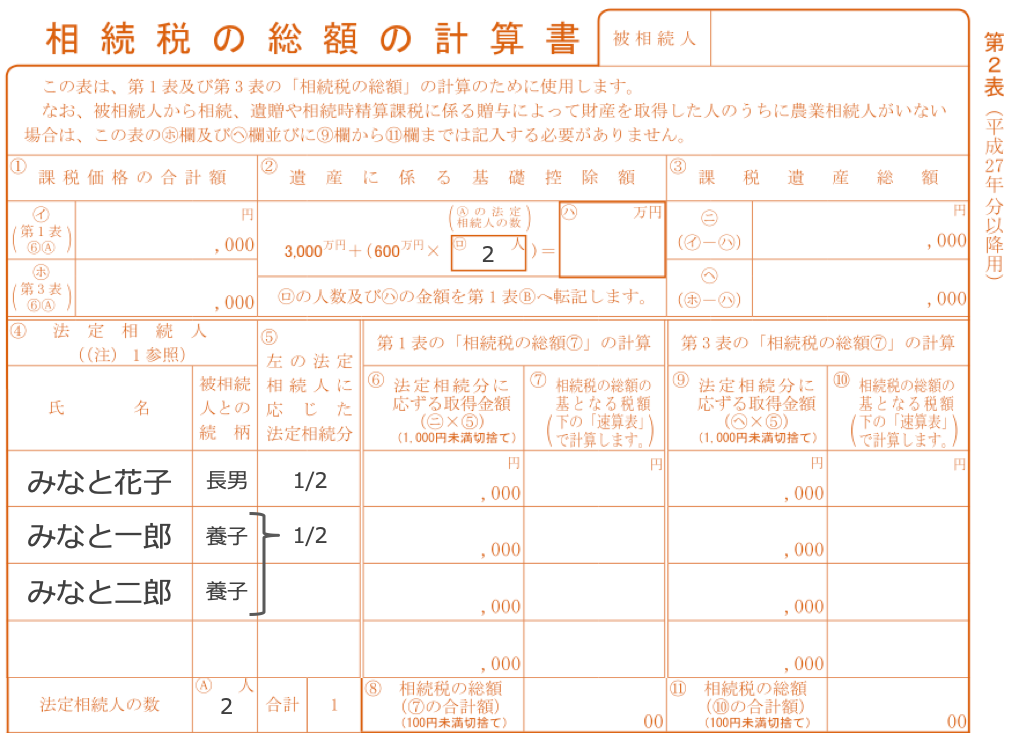

※相続人に養子がいる場合

養子は実子の人数により法定相続人となれる人数に次のような制限があります。

———————————————————————

被相続人に実子がある場合:1人

被相続人に実子がない場合:2人まで

例:)相続人が実子2人、養子2人の場合には、相続人数は4人となりますが法定相続人の数は3人となります。

———————————————————————

課税遺産総額を法定相続分であん分した金額を記載します。

この時、1,000円未満は切捨てます。

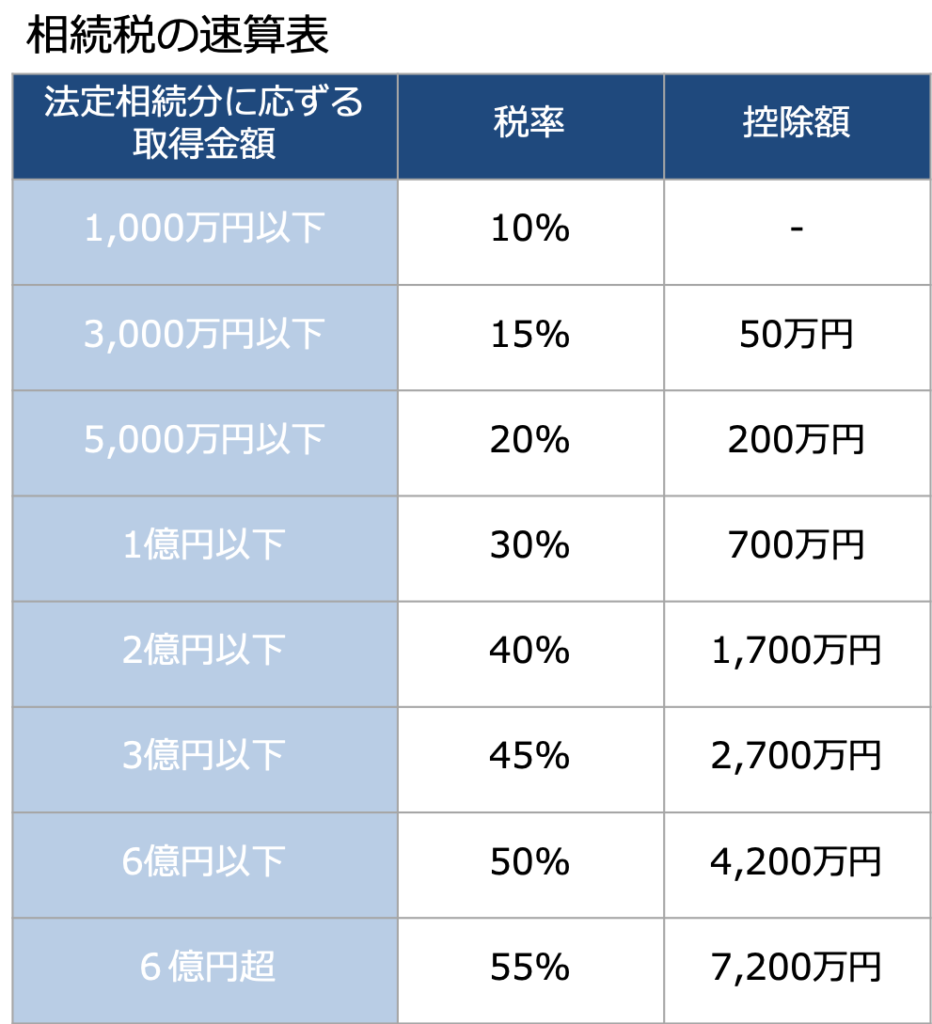

上記、「⑥法定相続分に応ずる取得金額」に基づき、下記の計算式と速算表を用いて税額を算出します。

【計算式】 法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額

「⑦相続税の総額の基となる税額」で算出された合計額を記載します。

合計後、100円未満は切り捨てます。ここの金額を「第1表⑦欄」へ転記します。

この欄は農業相続人がいる場合のみ利用する場所となります。一般的な方は記載をしなくて問題ありません。

課税遺産総額を法定相続分であん分した金額を記載します。

この時、1,000円未満は切捨てます。

上記、「⑨法定相続分に応ずる取得金額」に基づき、下記の計算式と速算表を用いて税額を算出します。

「⑩相続税の総額の基となる税額」で算出された合計額を記載します。

合計後、100円未満は切り捨てます。ここの金額を「第3表⑦欄」へ転記します。

「⑥法定相続分に応ずる取得金額欄」は相続人が実際に取得する財産額ではなく、法定相続分で計算して下さい。各相続人の相続税額は総額を算出後、第1表にて按分をします。

法定相続人に養子がいる場合は、「法定相続人の数」に含める養子の数が制限される場合があるので注意してください。

被相続人に実子がいる場合:養子の数は「1人まで」

被相続人に実子がいない場合:養子の数は「2人まで」

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合、

相続人の数は3人ですが、法定相続人の数は「2人」となります。

記載方法は次のようになります。

養子の人数に関係のある部分のみ記載例を紹介しています。

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。