相続専門コラム

相続税申告書は難しい財産をお持ちでなければ自分でも作成ができます。自分で作成できれば税理士に依頼する分のコストも下げられますし、相続について家族でちゃんと向き合うきかっけとなり、結果として家族の不和もなくなると私たちは考えています。

今回は自分で相続税申告に挑戦したいという方に向けて国税庁が公開している最新版(令和元年分用)相続税申告書、一般の場合の記載方法を解説していきます。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

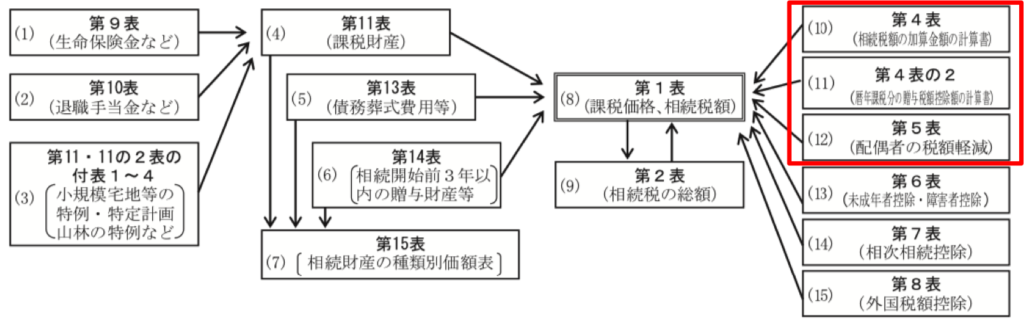

相続税申告書は第1表から第15表までありますが、すべてを順番に記載していくのではなく必要な帳表を上図の順で作成をします。

今回は第5表:配偶者控除の帳表の記載方法を解説します。

この帳票は配偶者の税額控除を受ける場合に記載をします。

配偶者控除とは、配偶者の税額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分まで控除が受けられる制度です。

▼参考

国税庁|配偶者の税額の軽減

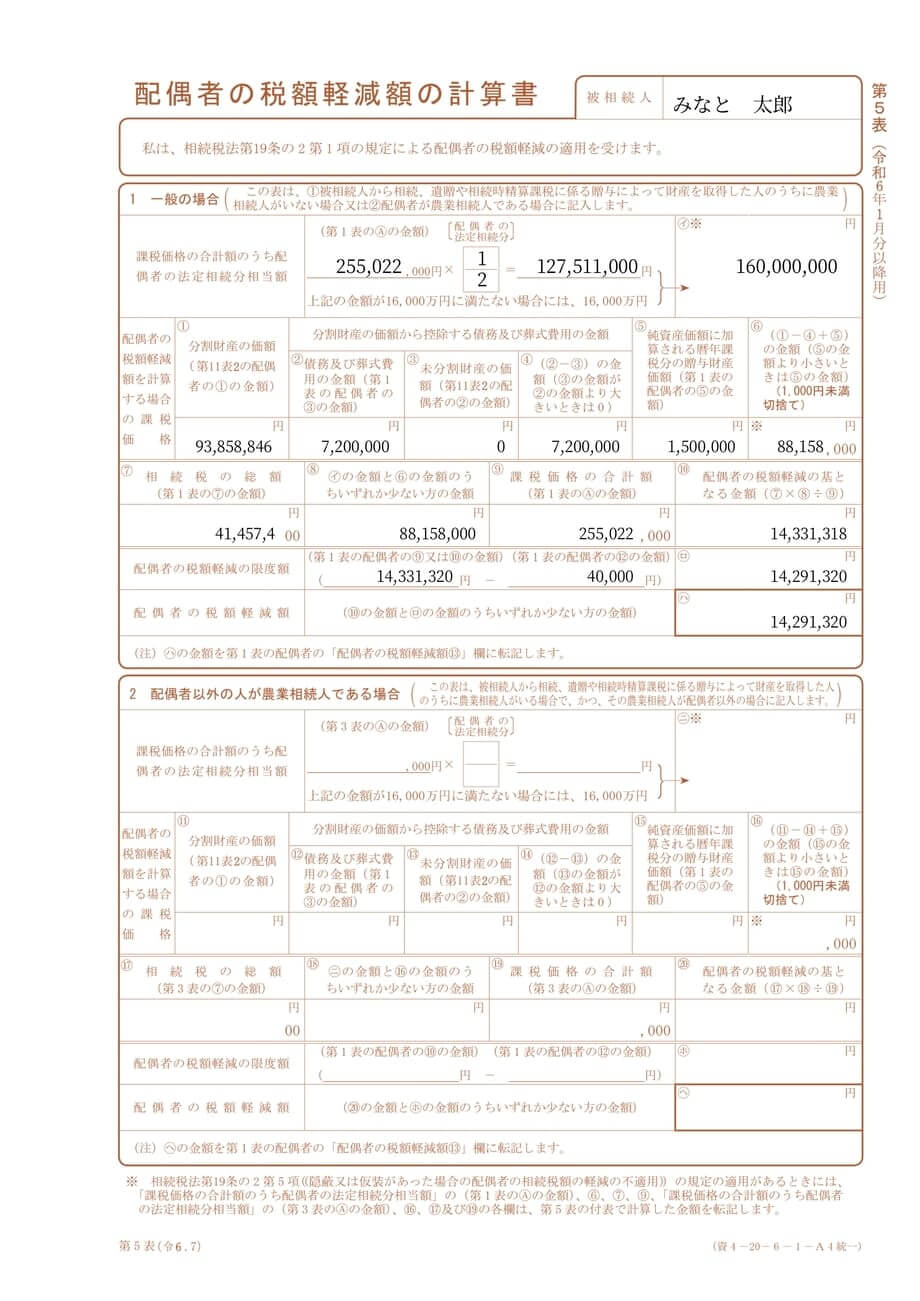

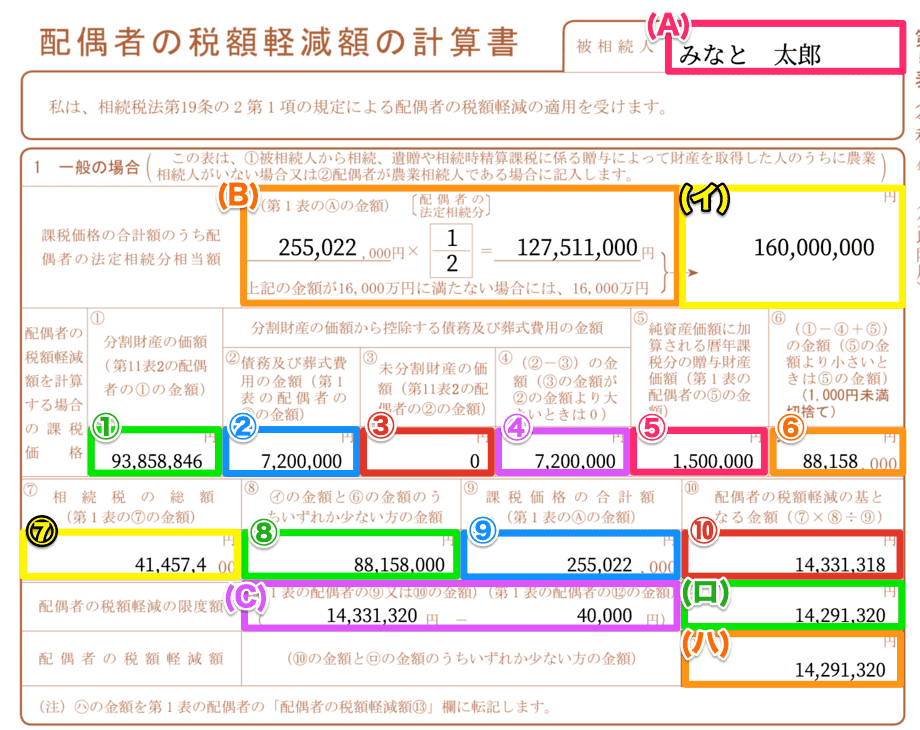

今回お亡くなりになった方(被相続人)の名前を記載します。

第1表のAの金額、配偶者の法定相続分、その計算結果をそれぞれ記載します。

上記の計算結果が1億6千万円に満たない場合は「1億6千万円」、それ以上の場合は計算結果の金額を記載します。

第11表の配偶者の①の金額を転記します。

第1表の配偶者の③の金額を転記します。

第11表2の配偶者の②の金額を転記します。

②−③の計算結果を記載します。マイナスとなる場合は0となります。

計算式:②−③

第1表の配偶者の⑤の金額を転記します。

①−④+⑤の計算結果を記載します。⑤の金額より小さくなる場合は⑤の金額を記載します。1,000円未満は切捨ててください。

計算式:①−④+⑤

第1表の⑦の金額を転記します。

イの金額と⑥の金額のうち少ない方を記載します。

第1表のAの金額を転記します。

配偶者の税額軽減の基となる金額を記載します。

計算式:⑦×⑧÷⑨

第1表の配偶者の⑨又は⑩の金額、第1表の配偶者の⑫の金額を記載します。

上記の計算結果を記載します。

⑩の金額とロの金額のうちいずれか少ない方を転記します。

ここの金額を「第1表の配偶者の⑬」欄に転記します。

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。