相続専門コラム

相続税申告書は相続税評価の難しい財産がなければご自身でも作成ができます。自分で申告できれば税理士へ依頼するコストを下げられ、多くの財産を残すことができます。また、相続について家族と向き合うきっかけにもなります。

今回は3年以内の暦年贈与控除にあたる、相続税申告書の第4表の2-暦年課税分の贈与税額控除額の計算書の記載方法を解説していきます。

目次

無料で使える 相続税申告書作成ソフト『AI相続』 なら、フォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が完成!

複雑な計算もAI相続におまかせ。

さらに、土地評価など節税につながる部分だけを税理士に依頼することも可能です。

この帳票は第14表―純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額の明細書」に記載した財産のうち贈与税が課税されている場合に記載をします。

第14表は主に相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与によって贈与された財産がある場合に記載をします。

参考

国税庁|贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)

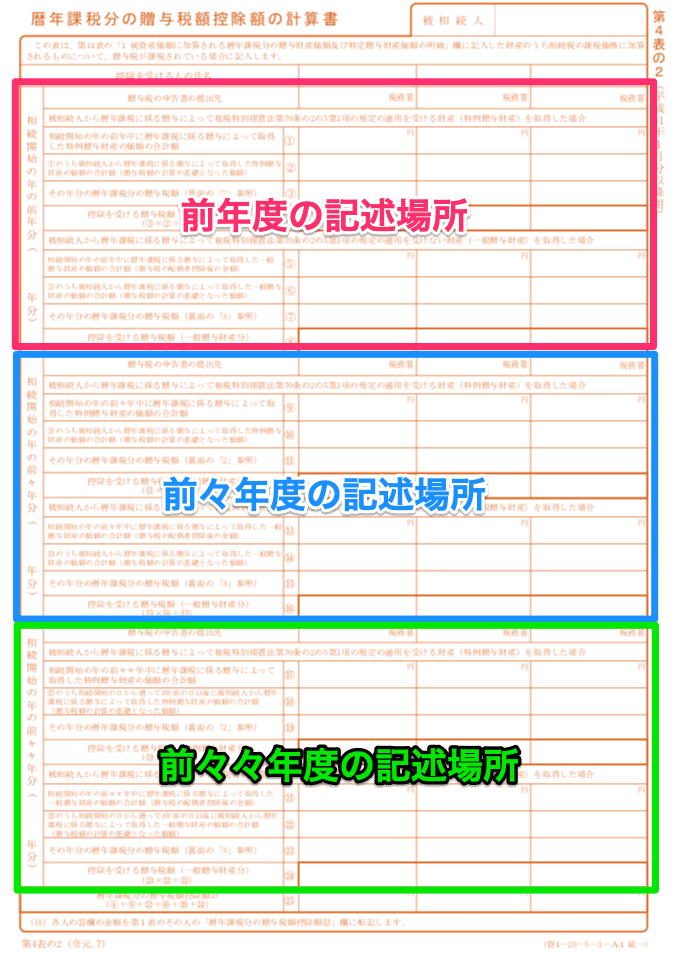

記載する箇所は年度ごとで分かれています。まずは( 年分)の部分に全ての年度を記入します。そして、贈与があった年度に金額を記載していきます。

一般贈与財産とは: 特例贈与財産の要件を満たさない贈与財産のこと 特例贈与財産とは: 直系尊属(祖父母、父母など)から20歳以上の人(子供、孫など)に贈与した財産のこと 更に詳しい解説についてはこちら

一般贈与財産と特例贈与財産を記述する箇所があります。該当する贈与財産を記述しましょう。

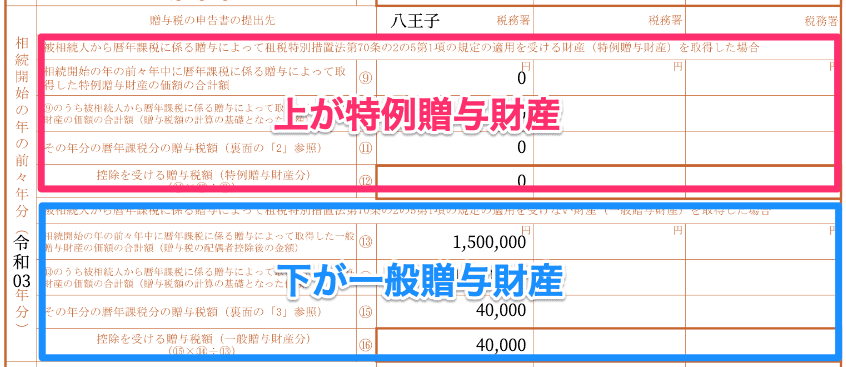

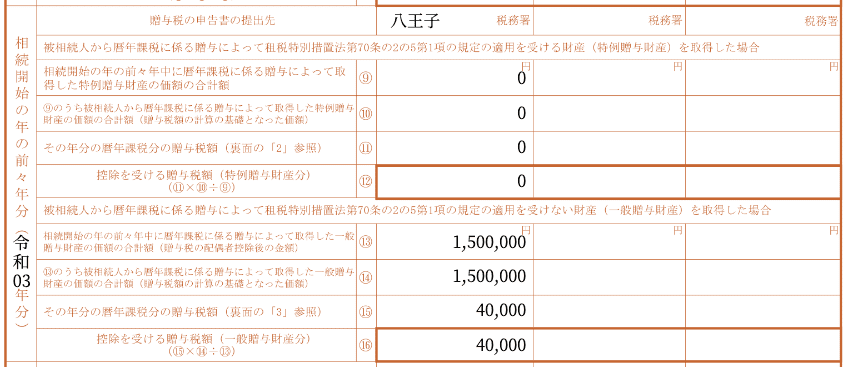

上記記載例は一般贈与財産を受けた場合の内容となっています。

贈与税控除を受ける相続人の氏名を記載します。

贈与税申告書を提出した税務署名を記載します。

相続開始の前年、前々年、前々々年中に「被相続人、被相続人以外」から受け取った特例贈与財産の金額を記載します。

相続開始の前年、前々年、前々々年中に「被相続人」から受け取った特例贈与財産の金額を記載します。

相続開始の前年、前々年、前々々年中に支払った贈与税額を記載します。

次の計算式に基づいて特例贈与財産分の控除額を計算し、記載します。

ー計算式ー ④の計算式:③×②÷① ⑫の計算式:⑪×⑩÷⑨ ⑳の計算式:⑲×⑱÷⑰

相続開始の前年、前々年、前々々年中に被相続人と被相続人以外から受け取った一般贈与財産の金額を記載します。

相続開始の前年、前々年、前々々年に被相続人から受け取った一般贈与財産の金額を記載します。

相続開始の前年、前々年、前々々年に支払った贈与税額を記載します。

次の計算式に基づいて一般贈与財産分の控除額を計算し、記載します。

ー計算式ー ⑥の計算式:⑦×⑥÷⑤ ⑯の計算式:⑮×⑭÷⑬ ㉔の計算式:㉓×㉒÷㉑

贈与税額控除額の合計を計算します。

計算式:④+⑧+⑫+⑯+⑳+㉔

この金額を該当する相続人の「第1表の⑫欄」へ転記します。

相続財産の評価方法はもちろん、これまでの専門家とは違った考え方で相続に関する情報を誠実かつ、わかりやすく発信していきます。 自分で相続税申告書ができる「AI相続」を開発・運営しています。